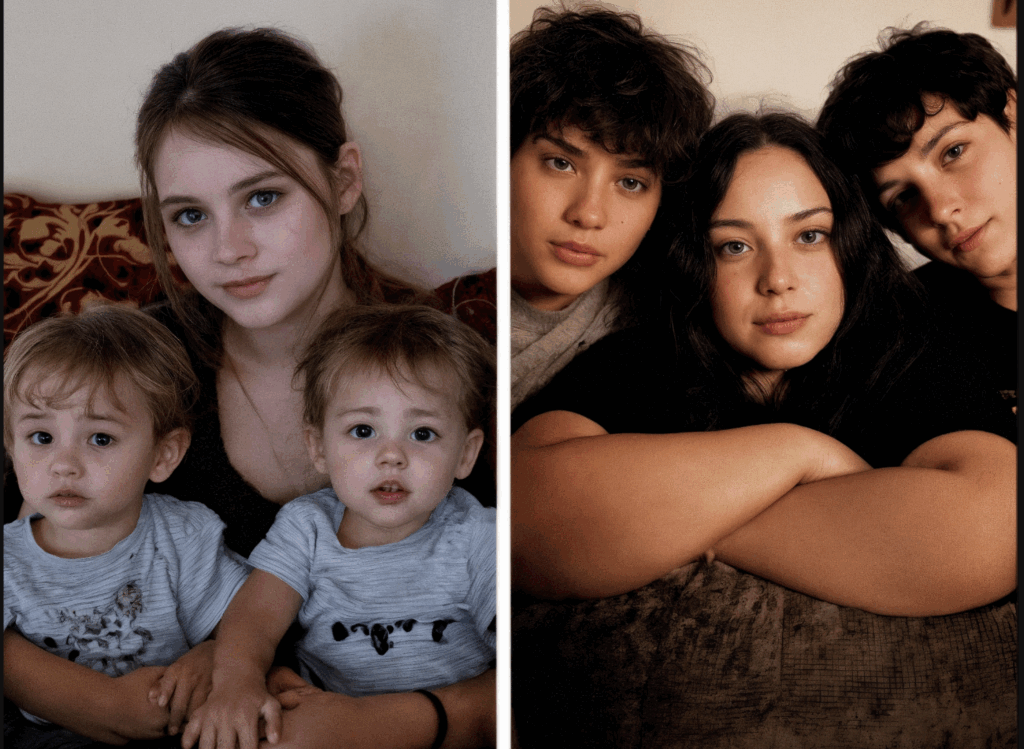

Yo crié sola a mis dos hijos gemelos, pero cuando cumplieron 16 años, regresaron a casa después de su programa universitario y me dijeron que ya no querían tener nada que ver conmigo.

Cuando los gemelos de Rachel volvieron tras el programa y le dijeron que no querían verla más, todos los sacrificios que había hecho quedaron de pronto en entredicho. Pero la verdad sobre la repentina aparición de su padre obligó a Rachel a elegir: proteger su pasado o luchar por el futuro de su familia.

Cuando me quedé embarazada a los 17 años, lo primero que sentí no fue miedo.

Fue vergüenza.

No por los bebés —yo ya los quería, incluso sin saber sus nombres—, sino porque ya estaba aprendiendo a hacerme pequeña.

Aprendía a ocupar menos espacio en los pasillos y en las aulas, a esconder la barriga detrás de las bandejas en el comedor. Aprendía a sonreír mientras mi cuerpo cambiaba, mientras las otras chicas compraban vestidos de graduación y se besaban con chicos de piel perfecta, sin planes claros para el futuro.

Mientras ellas subían fotos del homecoming, yo aprendía a mantener en el estómago las galletas saladas en la tercera hora de clase. Mientras se agobiaban por los exámenes de acceso a la universidad, yo miraba mis tobillos hinchados y me preguntaba si conseguiría terminar el instituto.

Mi mundo no estaba hecho de guirnaldas y fiestas bonitas; estaba hecho de guantes de látex, formularios de ayuda social (WIC) y consultas de ecografías con luz tenue y el volumen casi apagado.

Y Evan decía que me quería.

Era el típico “chico de oro”: jugador estrella del equipo universitario, dientes perfectos y una sonrisa por la que los profesores le perdonaban los trabajos entregados tarde. Me besaba el cuello entre clase y clase y me decía que éramos almas gemelas.

Cuando le dije que estaba embarazada, estábamos sentados en el aparcamiento, detrás del viejo cine. Sus ojos se abrieron mucho y luego se llenaron de lágrimas. Me atrajo hacia sí, inhaló el olor de mi pelo y sonrió.

—Lo lograremos, Rachel —dijo—. Te quiero. Y ahora… tenemos nuestra propia familia. Voy a estar contigo en cada paso.

Pero a la mañana siguiente desapareció.

Ni una llamada, ni una nota… y ninguna respuesta cuando fui a su casa. Solo la madre de Evan en la puerta, brazos cruzados, labios apretados.

—Él no está aquí, Rachel —dijo seca—. Lo siento.

Recuerdo haber mirado su coche, aparcado en la entrada.

—Se ha ido a vivir con unos familiares al oeste —añadió, cerrando la puerta sin dejarme preguntar adónde ni cómo contactarlo.

Evan me bloqueó en todas partes.

Todavía estaba aturdida cuando entendí que no lo volvería a ver.

Pero allí, en el silencio azulado de la sala de ecografías, los vi. Dos pequeños latidos de corazón, uno al lado del otro, como si se cogieran de la mano. Y algo dentro de mí encajó: incluso si nadie más venía, yo me quedaría. Tenía que hacerlo.

A mis padres no les hizo ninguna gracia cuando se enteraron del embarazo. Se avergonzaron aún más cuando dije que esperaba gemelos. Pero cuando mi madre vio la ecografía, se echó a llorar y me prometió que me apoyaría pasara lo que pasara.

Cuando nacieron los niños, llegaron gritando, calientes y perfectos. Primero Noah, luego Liam… o al revés. Estaba demasiado agotada para recordarlo.

Pero sí recuerdo perfectamente los pequeños puños de Liam, cerrados con tanta fuerza como si hubiera llegado al mundo listo para pelear. Y a Noah, tranquilo, mirándome como si ya supiera todo lo que había que saber sobre el universo.

Los primeros años fueron un torbellino de biberones, fiebres y nanas susurradas con labios agrietados a medianoche. Aprendí el sonido exacto de las ruedas del cochecito y la hora precisa en que el sol empezaba a iluminar nuestro salón.

Hubo noches en las que me sentaba en el suelo de la cocina, comiendo a cucharadas mantequilla de cacahuete sobre pan duro y llorando de puro cansancio. Perdí la cuenta de las tartas de cumpleaños que horneé yo misma, no porque tuviera tiempo, sino porque comprar una me parecía una derrota.

Crecían a saltos. Un día llevaban peleles y se reían con Barrio Sésamo. Al siguiente, discutían sobre quién tenía que llevar las bolsas de la compra desde el coche.

—Mamá, ¿por qué no te quedas tú con el trozo más grande de pollo? —me preguntó Liam una vez, tendría unos ocho años.

—Porque quiero que vosotros crezcáis más altos que yo —respondí sonriente.

—Yo ya soy más alto —bufó él.

—Medio centímetro —murmuró Noah, poniendo los ojos en blanco.

Eran distintos, siempre lo habían sido. Liam era la chispa: terco, de lengua rápida, siempre dispuesto a romper una norma. Noah era mi eco: callado, reflexivo, el que mantenía todo en su sitio.

Teníamos nuestros propios rituales: película los viernes, tortitas los días de exámenes importantes y, siempre, un abrazo antes de salir de casa, incluso cuando fingían que les daba vergüenza.

Cuando entraron en un programa de doble matrícula —un programa público que permitía a los estudiantes de secundaria obtener créditos universitarios—, me quedé en el coche después de la reunión y lloré hasta quedarme casi ciega.

Lo habíamos logrado. Después de todas las dificultades, todas las noches sin dormir… después de cada comida saltada y cada turno extra.

Hasta aquel martes que lo rompió todo.

Era un día de tormenta: cielo gris, aire pesado, viento golpeando las ventanas como si intentara entrar.

Volvía a casa después de un turno doble en la cafetería, empapada hasta los huesos, los calcetines haciendo “chof” en los zapatos. Un frío que se metía en los huesos. Cerré la puerta de un portazo con el pie, soñando solo con ropa seca y una taza de té caliente.

Lo que desde luego no esperaba era el silencio.

Ni música en la habitación de Noah, ni el pitido del microondas calentando alguna comida que Liam se había olvidado de comer. Solo silencio: espeso, extraño, inquietante.

Estaban sentados juntos en el sofá. Quietos. Tensos, con los hombros rectos, las manos sobre las rodillas, como si se prepararan para un funeral.

—Noah… Liam… ¿qué pasa?

Mi voz me pareció demasiado alta en aquella casa tan callada. Dejé las llaves en la mesa y avancé con cuidado.

—¿Qué ha pasado? ¿La programación? ¿Qué os…? —

—Mamá, tenemos que hablar —dijo Liam, interrumpiéndome, con un tono que apenas reconocí.

La forma en que lo dijo me encogió el estómago.

Liam no levantaba la vista. Brazos cruzados sobre el pecho, mandíbula apretada; lo hace así cuando está enfadado pero intenta disimular. Noah estaba a su lado, las manos entrelazadas, los dedos tan tensos que me pregunté si los sentía.

Caí en el sillón frente a ellos. El uniforme se me pegaba al cuerpo, frío y húmedo.

—Vale, chicos —dije—. Os escucho.

—Ya no podemos verte más, mamá. Nos tenemos que ir… Hemos terminado aquí —dijo Liam, respirando hondo.

—¿De qué estáis hablando? —se me quebró la voz antes de poder controlarla—. Esto… ¿es una broma? ¿Estáis grabando algún vídeo tonto? En serio, chicos, estoy demasiado cansada para vuestras bromas.

—Mamá, hemos conocido a nuestro padre. Hemos conocido a Evan —dijo Noah, moviendo la cabeza lentamente.

Su nombre me recorrió la espalda como agua helada.

—Al director de nuestro programa —añadió Noah.

—¿El director? Sigue.

—Se acercó a nosotros después de la orientación —dijo Liam—. Vio nuestro apellido, dijo que había revisado nuestros expedientes. Nos pidió vernos en privado y dijo que llevaba mucho tiempo esperando la oportunidad de entrar en nuestra vida.

—¿Y le creísteis? —pregunté, mirándolos como si de repente fueran desconocidos.

—Dijo que tú nos habías mantenido lejos de él, mamá —dijo Liam, con la voz tensa—. Que había intentado estar presente y ayudar, pero que tú decidiste excluirlo.

—Eso no es verdad —susurré—. Yo tenía 17 años. Le dije a Evan que estaba embarazada y él me prometió el mundo. Y a la mañana siguiente desapareció. Así, sin llamar, sin un mensaje. Se fue.

—¡Basta! —me cortó Liam bruscamente, poniéndose en pie—. Dices que él mintió. Pero ¿cómo sabemos que no eres tú la que miente?

Temblé. Se me rompía el corazón al ver a mis propios hijos dudar de mí. No sabía qué les había contado Evan, pero había sido suficiente para que pensaran que yo era la mentirosa.

Como si Noah me leyera la mente.

—Mamá, dijo que si no vas a su despacho para aceptar sus condiciones, hará que nos expulsen. Dijo que destruirá nuestras posibilidades de entrar en la universidad. Sí, estar en estos programas es importante, pero el verdadero juego empieza cuando nos acepten en el programa completo —dijo Noah.

—Y… ¿qué es exactamente lo que quiere? —pregunté.

—Quiere jugar a la familia perfecta —dijo Liam—. Dijo que tú le robaste 16 años con nosotros. Y que está intentando entrar en la junta de educación del estado. Cree que si tú aceptas fingir que eres su esposa, todos saldremos ganando. Habrá un banquete al que tenemos que ir.

Ya no pude hablar. Me quedé sentada, con el peso de 16 años aplastándome el pecho. Fue como una bofetada… no solo por lo absurdo de la propuesta, sino por la crueldad pura.

Miré a mis hijos: en sus ojos había desconfianza, sus hombros se encogían por el miedo y la sensación de traición. Inspiré hondo, contuve el aire y luego lo solté.

—Chicos —dije—. Mírenme.

Me miraron. Con dudas, pero también con una chispa de esperanza.

—Preferiría quemar toda la junta de educación antes que dejar que ese hombre se apodere de nosotros. ¿De verdad pensáis que yo habría mantenido a propósito a vuestro padre lejos de vosotros? Tesoros míos, fue él quien se fue. No yo. Fue su elección, no la mía.

Liam parpadeó despacio. En sus ojos apareció el mismo brillo del niño pequeño que se acurrucaba conmigo con las rodillas raspadas y el corazón roto.

—Mamá… —susurró—. ¿Y qué hacemos entonces?

—Aceptaremos sus condiciones —respondí—. Y luego lo desenmascararemos en el momento perfecto.

La mañana del banquete me serví una ración extra en el comedor de la cafetería. Necesitaba moverme. Si me quedaba sentada mucho rato, me hundía en mis pensamientos.

Los chicos estaban en una mesa del rincón, con los deberes extendidos delante: Noah con los auriculares puestos, Liam garabateando algo en una libreta como si compitiera con alguien. Les rellené los vasos de zumo de naranja y sonreí de nuevo, con cautela, pero sonreí.

—No tenéis por qué quedaros aquí, ¿lo sabéis? —les dije suave.

—Queremos quedarnos, mamá —respondió Noah, quitándose un auricular—. Te dijimos que lo veríamos aquí, ¿recuerdas?

Lo recordaba. Solo que no lo quería.

Al cabo de unos minutos sonó la campanilla de la puerta. Evan entró como si el lugar le perteneciera, con un abrigo caro, los zapatos impecablemente lustrados y una sonrisa que me revolvió el estómago.

Se sentó en el banco frente a los chicos, como si ese asiento fuera suyo por derecho. Durante un rato los observé desde detrás del mostrador. Liam estaba rígido, Noah evitaba mirarlo.

Me acerqué con la cafetera en la mano, sujetándola como un escudo.

—Yo no he pedido eso, Rachel —dijo Evan, sin siquiera mirarme.

—No hace falta que pidas nada —contesté—. No estás aquí por el café. Estás aquí para cerrar un trato conmigo y con mis hijos.

—Siempre tuviste la lengua afilada, Rachel —se burló, cogiendo un sobrecito de azúcar.

—Lo haremos. El banquete. Las fotos. Todo. Pero no te equivoques, Evan. Lo hago por mis hijos. No por ti.

—Claro, por ellos —dijo, encontrándose con mi mirada, satisfecho e impenetrable.

Se levantó, cogió una magdalena con pepitas de chocolate de la vitrina, sacó cinco dólares de la cartera como si nos hiciera un favor.

—Nos vemos, familia —dijo con una sonrisa al salir—. Vístanse elegantes.

—Está disfrutando cada segundo —suspiró Noah.

—Cree que ya ha ganado —añadió Liam, sombrío, mirándome.

—Que lo crea —respondí—. Le queda una sorpresa.

Esa noche fuimos juntos al banquete. Yo llevaba un vestido azul marino ajustado. Liam se arreglaba los puños de la camisa. La corbata de Noah estaba mal anudada a propósito. Y cuando Evan nos vio, sonrió como quien ya ha cobrado el cheque.

—Sonreíd —dijo, acercándose—. Vamos a fingir que todo es real.

Yo sonreí de verdad, enseñando los dientes.

Cuando Evan subió después al escenario, la sala aplaudió. Saludó al público como alguien que ya tiene el premio en la mano. Siempre le había encantado ser el centro de atención, incluso cuando no se lo merecía.

—Buenas noches —empezó, con la luz reflejándose en su reloj—. Hoy quiero dedicar esta celebración a mi mayor logro: mis hijos, Liam y Noah.

La sala aplaudió, empezaron a dispararse cámaras.

—Y, por supuesto, a su maravillosa madre —añadió, volviéndose hacia mí como si me hiciera un regalo invaluable—. Ella ha sido mi mayor apoyo en todo lo que he hecho.

La mentira me quemaba en la garganta.

Siguió hablando de perseverancia, redención, del poder de la familia y de la belleza de las segundas oportunidades. Hablaba como si de verdad creyera en ello. Evan estaba impecable, encantador; su discurso sonaba perfecto, como recortado por alguien que sabe exactamente qué decir sin pensar en la verdad.

Entonces extendió la mano hacia el público.

—Chicos, venid. Vamos a enseñarles cómo se ve una verdadera familia.

Noah alzó los ojos hacia mí, buscando una señal. Asentí apenas.

Mis hijos se levantaron juntos, se arreglaron las chaquetas y caminaron hacia el escenario al unísono: altos, seguros, justo como siempre soñé verlos. Para el público era una escena perfecta.

Un padre orgulloso y sus brillantes hijos.

Evan puso la mano sobre el hombro de Liam, sonriendo a las cámaras. Liam dio un paso adelante.

—Quiero dar las gracias a la persona que nos crió —dijo.

Evan se inclinó hacia el micrófono, con la sonrisa aún más amplia.

—Y esa persona no es él —continuó Liam—. En absoluto.

Un murmullo recorrió la sala como un trueno.

—Él abandonó a nuestra madre cuando tenía 17 años. La dejó sola con dos bebés. Nunca llamó. Nunca se presentó. En realidad, nos encontró hace apenas una semana y nos amenazó. Dijo que si mamá no fingía ser su esposa, arruinaría nuestro futuro.

—¡Basta ya, muchacho! —rugió Evan, tratando de interrumpir.

Pero Noah se colocó a su lado.

—Nuestra madre es la razón por la que estamos aquí hoy. Ella trabajó en hasta tres empleos. Ella estuvo con nosotros todos los días. Ella merece todos los elogios. Él no.

La sala estalló en aplausos de pie. Las cámaras no dejaron de disparar, los padres se susurraban unos a otros y uno de los profesores salió corriendo, ya con el teléfono en la mano.

No nos quedamos al postre.

Pero a la mañana siguiente, Evan ya había sido despedido y se había iniciado una investigación oficial. Su nombre apareció en los titulares por todos los motivos equivocados.

El domingo siguiente me desperté con olor a tortitas y bacon.

Liam estaba de pie frente a la cocina, silbando una melodía cualquiera. Noah estaba sentado a la mesa, pelando naranjas.

—Buenos días, mamá —dijo Liam, volteando una tortita—. Hemos preparado el desayuno.

Me apoyé en el marco de la puerta y sonreí.