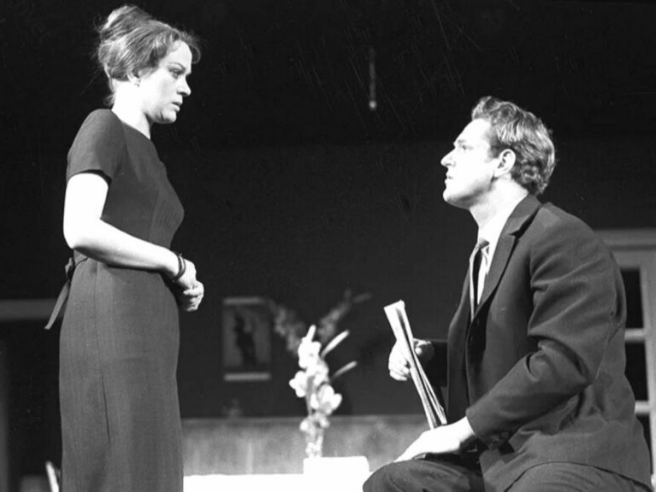

Desde la infancia, Leonid Markov tuvo solo un alma verdaderamente cercana: su hermana Rimma. Juntos atravesaron los duros años de la posguerra, el hambre, la juventud en pisos comunales y el ingreso a la escuela de teatro. Rimma siempre fue dura, decidida, dispuesta a defender a su hermano. Él, por el contrario, era sensible, callado, inclinado a la reflexión. Ella conseguía comida, se enfrentaba a conflictos, resolvía los problemas cotidianos. Él aceptaba su ayuda, sabiendo que por sí mismo no habría podido hacerlo.

Pero con los años surgió una grieta entre ellos. Rimma siempre se mostró crítica con respecto a sus romances. Cuando visitaba a su hermano, advertía con toda calma a la nueva enamorada: no debía esperar fidelidad. No intentaba corregirlo; solo se encogía de hombros, llamándolo “artista”, no como reproche, sino como constatación. Y al mismo tiempo lo defendía, explicaba que no era una mala persona, simplemente no sabía vivir de otra manera.

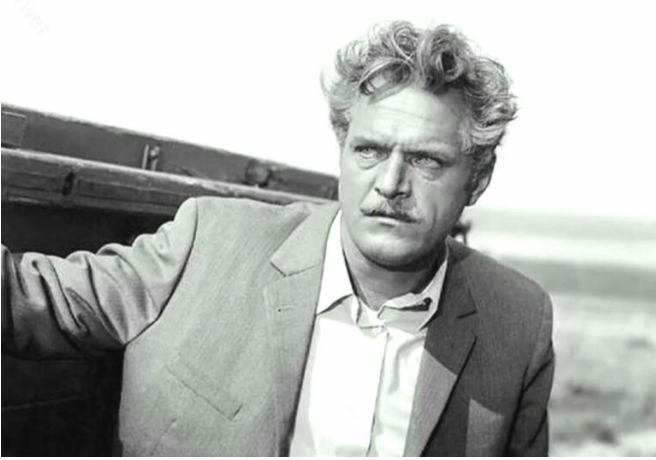

Markov poseía una rara capacidad para despertar simpatía inmediata en las mujeres. No coqueteaba: simplemente miraba, escuchaba, hablaba en voz baja, y la interlocutora ya se sentía especial. Su primera esposa, Tamara, era actriz, encantadora y llena de vida. Se enamoró de ella hasta la locura y una vez incluso se desmayó de celos al verla en una escena íntima con un colega. Ese episodio se convirtió en el símbolo de su relación: apasionada, explosiva y condenada.

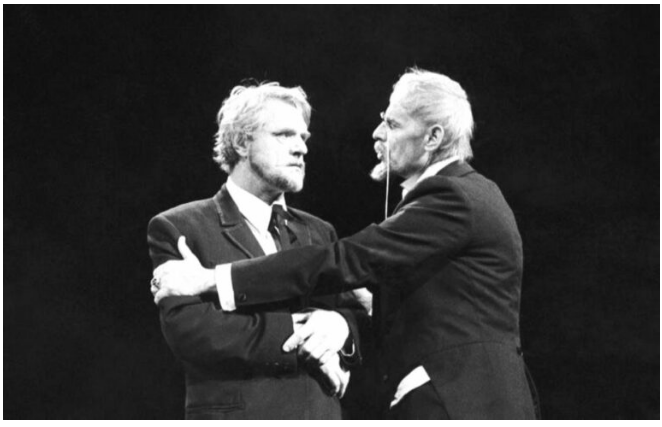

El matrimonio con Tamara se parecía a un campo minado. Escenas de celos, exigencias, prohibiciones. Ella planteó un ultimátum: o ella o la hermana. Leonid eligió a su esposa. Cuando Rimma fue despedida injustamente del teatro, él no la defendió. Ella lo percibió como una traición. Solo dos años después regresó para pedir perdón, sin palabras, solo con hechos. Ella le abrió la puerta y, como en la infancia, simplemente le acarició la cabeza.

Tras el divorcio con Tamara, la vida de Markov incluyó nuevos matrimonios. Uno se desmoronó por su incapacidad para contenerse: podía decir cosas groseras sin pensar. Por ejemplo, llamó “basura” a un plato preparado por su esposa y le propuso comprar empanadillas congeladas. Otro matrimonio se vino abajo por sus exigencias respecto al pasado de la mujer. No perdonaba en otros aquello que él mismo se permitía con facilidad.

Rimma siguió estando a su lado, rescatándolo de las consecuencias. Él se perdía en escándalos y en la bebida, y ella simplemente lo escuchaba, lo cubría, mediaba. Con toda su dureza, seguía siendo la única persona cuyas palabras él realmente escuchaba.

La última esposa, Elena, apareció en la vida de Markov en un momento en que parecía que ya no era capaz de nada serio. Joven, alejada del mundo del teatro, no exigía, no armaba escenas, lo aceptaba tal como era. Por primera vez, él comenzó a valorar la estabilidad. Ella cuidaba de él, lo esperaba de noche, soportaba llamadas de antiguas parejas. Rimma comprendió de inmediato que en ese matrimonio su hermano había cambiado. Veinte años de vida con Elena se convirtieron para él en la única experiencia verdaderamente hogareña. Pero el sueño de tener un hijo nunca llegó a cumplirse.