«Un año después de mi muerte, quita mi foto de mi lápida. Sólo tú. Prométemelo», susurró mi abuela su último deseo. Un año después de su funeral, fui a su tumba a cumplir mi palabra, armado con algunas herramientas. Lo que descubrí tras el viejo marco me dejó sin aliento.

Mi abuela Patricia, «Patty» para los que tuvieron la suerte de conocerla, era mi universo. El silencio en su casa ahora parece equivocado, como una canción sin melodía. A veces me sorprendo cogiendo el teléfono para llamarla, olvidando por un momento que ya no está. Pero incluso después de su muerte, mi abuela me dio una última sorpresa… una que cambiaría mi vida para siempre.

«¡Levántate y brilla, guisantito!». El recuerdo de su voz aún resuena en mi cabeza, cálido como el sol de verano. Todas las mañanas de mi infancia empezaban así: la abuela Patty me cepillaba suavemente el pelo y tarareaba las viejas canciones que, según decía, le había enseñado su madre.

«Mi niña salvaje», se reía, desenredándome el pelo enmarañado. «Como yo cuando tenía tu edad».

«Háblame de cuando eras pequeña, abuela», le supliqué, sentándome con las piernas cruzadas en su descolorida alfombrilla del baño.

«Bueno», empezaba, brillando sus ojos en el espejo, »una vez puse ranas en el cajón del escritorio de mi profesor. ¿Te lo imaginas?»

«¡No!»

«¡Ah, sí! ¿Y sabes lo que dijo mi madre cuando se enteró?».

«¿Qué?»

«Patricia, hasta el más duro de los corazones puede ablandarse, incluso con el más pequeño acto de bondad».

«¿Y qué?»

«¡Dejé de atrapar a esas pobres ranas otra vez!».

Estos rituales matutinos me formaron, su sabiduría estaba encapsulada en historias y suaves caricias. Una mañana, mientras me trenzaba el pelo, noté lágrimas en sus ojos en el espejo.

«¿Qué te pasa, abuela?

Ella sonrió con dulzura, sin apartar los dedos de su trabajo. «No pasa nada, cariño. A veces el amor se desborda, como una taza llena de sol».

Nuestros paseos a la escuela primaria eran aventuras disfrazadas de momentos ordinarios. La abuela convertía cada manzana en un mundo nuevo.

«¡Date prisa, Hayley!» — Susurró, tirando de mí detrás del arce de la Sra. Freddie. «¡Vienen los piratas de la acera!»

Solté una risita, siguiéndole la corriente. «¿Qué vamos a hacer?»

«Decir las palabras mágicas, por supuesto». Me apretó la mano con fuerza. «Seguridad, familia, amor: tres palabras que espantan a cualquier pirata».

Una mañana lluviosa, me di cuenta de que cojeaba ligeramente, pero intentaba disimularlo. «Abuela, otra vez te duele la rodilla, ¿verdad?».

Me apretó la mano. «Un poco de lluvia no puede entorpecer nuestras aventuras, mi amor. Además», me guiñó un ojo, aunque pude ver el dolor en sus ojos, “¿qué es una pequeña molestia comparada con los recuerdos con mi persona favorita en todo el mundo?”.

Años después, me di cuenta de que no eran sólo palabras. Ella me enseñó a ser valiente, a encontrar la magia en los momentos ordinarios y a enfrentarme a mis miedos cuando tienes a la familia a tu alrededor.

Incluso durante mi adolescencia rebelde, cuando pensaba que era demasiado guay para las tradiciones familiares, mi abuela sabía exactamente cómo llegar a mí.

«Así que», me dijo una noche cuando llegué tarde a casa, emborronándome el maquillaje debido a las lágrimas provocadas por mi primera ruptura. «¿Va a ser una noche de chocolate caliente infusionado con malvaviscos o un momento de masa de galletas de receta secreta?».

«¡Las dos cosas!», dije entre lágrimas.

Me arrastró a su cocina, un lugar donde cualquier problema parecía solucionable. «¿Sabes lo que me decía mi abuela sobre el desamor?».

«¿Qué?

«Decía que los corazones son como las galletas. A veces pueden agrietarse, pero con los ingredientes adecuados y el calor suficiente, siempre se hacen más fuertes».

Dejó la taza de medir y tomó mis manos entre las suyas, espolvoreando sus dedos con harina. «¿Pero sabes lo que no me dijo? Que ver sufrir a tu nieta es como sentir que tu propio corazón se rompe el doble. Te quitaría todo el dolor si pudiera, cariño».

Cuando traje a casa a mi prometido Ronaldo, a los 28 años, la abuela estaba esperando en su asiento de firma, chasqueando los radios como si el tiempo mismo se hubiera tejido.

«Así que», dijo, dejando a un lado la bufanda a medio terminar, “éste es el joven que hizo brillar los ojos de mi Hailey”.

«Señora…», empezó Ronaldo.

«Sólo Patricia», corrigió ella, estudiándolo a través de sus gafas de lectura. «O Patty, si te lo mereces».

«Abuela, por favor, sé amable», le supliqué.

«Hayley, cariño, ¿podrías hacernos chocolate caliente con la receta especial de tu abuelo? ¿La receta que te enseñé?»

«Sé lo que estás haciendo», advertí.

«¡Bien!» — me guiñó un ojo. «Entonces sabes lo importante que es».

Cuando las dejé solas preparando chocolate caliente, me quedé en la cocina, esforzándome por oír sus voces apagadas desde el salón.

Pasó una hora hasta que volví y les sorprendí al final de una tensa conversación. Los ojos de Ronaldo estaban delineados con pestañas rojas y mi abuela le sujetaba las manos con las suyas, como siempre sujetaba las mías cuando daba las lecciones más importantes.

Parecía haber pasado por un maratón emocional, pero había algo más en sus ojos. Miedo. Y alegría.

«¿De qué hablasteis?», le pregunté más tarde esa noche.

«Le hice una promesa. Una sagrada».

Me di cuenta de cómo debió de ser esta conversación. Probablemente, la abuela se estaba asegurando de que el hombre con el que me casaría comprendiera la profundidad de este compromiso. No era sólo una abuela cariñosa: estaba transmitiendo su amor feroz e intencionado.

Un día, su diagnóstico sonó como un trueno. Cáncer de páncreas agresivo. Pasaron semanas, quizá meses.

Pasé cada minuto libre en el hospital viendo cómo las máquinas seguían los latidos de su corazón como señales en código Morse al cielo. Incluso entonces, mantuvo su humor.

«Mira qué atención, cariño. Si hubiera sabido que la comida del hospital era tan buena, habría enfermado hace mucho tiempo».

«Vamos, abuela», susurré, enderezando sus almohadas. «Ya se te pasará».

«Cariño, algunas batallas no hay que ganarlas. Hay que entenderlas. Y aceptarlas».

Una tarde, mientras el atardecer teñía de dorado su habitación de hospital, me agarró la mano con una fuerza sorprendente.

«Necesito que me prometas algo, amor. ¿Me lo prometes?» — Susurró.

«Cualquier cosa.

«Un año después de mi muerte, quita mi foto de mi lápida. Sólo tú. Prométemelo».

«Abuela, por favor, no digas eso. Estarás por aquí mucho tiempo. No dejaré que pase nada…»

«Prométemelo, cariño. Una última aventura juntos».

Asentí entre lágrimas. «Te lo prometo».

Sonrió, tocándome la mejilla. «Mi niña valiente. Recuerda, el amor verdadero nunca termina. Ni siquiera después de la muerte. Sólo cambia de forma, como la luz a través de un prisma».

Aquella noche se fue, llevándose todos los colores de mi mundo.

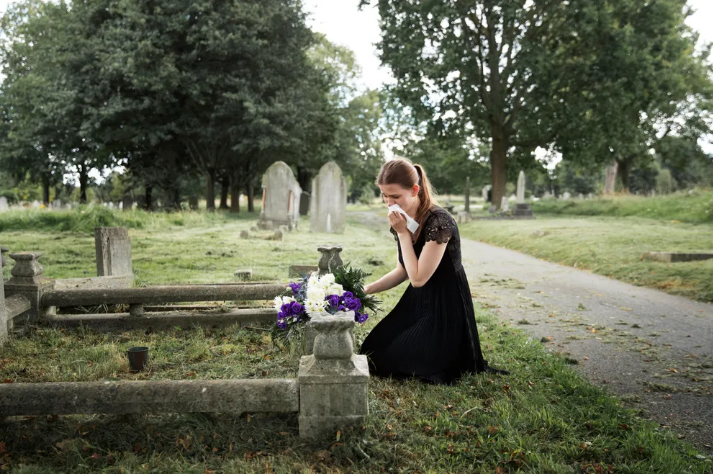

Visitaba su tumba todos los domingos, lloviera o hiciera sol. A veces le llevaba flores. A veces me limitaba a decírselo. El peso de su ausencia parecía más pesado que los ramos que llevaba.

«Abuela, Ronaldo y yo hemos fijado una fecha», le dije a su lápida una mañana de primavera. «Una boda en un jardín, como siempre dijiste que me sentaría bien. Llevaré tus pendientes de perlas si mamá está de acuerdo».

«Sabes, anoche me desperté a las tres de la mañana, exactamente a la hora a la que sueles hornear cuando no puedes dormir. Por un momento juré que podía oler canela y vainilla en mi piso. Me apresuré a entrar en la cocina, esperando encontrarte allí, tarareando y midiendo los ingredientes de memoria. Pero…

«A veces me sentaba en silencio, observando a los cardenales revolotear entre los árboles, y recordaba cómo decías que llevaban mensajes del cielo, abuela.

«A veces la pena me hacía tropezar en los momentos más ordinarios. Como cuando sacaba una receta de galletas y reconocía tu letra. O cuando encontraba una de tus horquillas detrás del radiador del baño. La guardaba como un objeto precioso de una civilización perdida.

«Te echo de menos, abuela. Te echo mucho de menos», confesé, sin dejar de mirar su tumba. «La casa todavía huele a tu perfume. No me atrevo a lavar tu jersey favorito. ¿Es una locura?»

«Ayer me lo puse y me senté en tu silla, intentando sentirme cerca de ti. Sigo esperando oír tu llave en la puerta o tu risa desde el jardín. Mamá dice que el tiempo ayuda, pero cada mañana me despierto y vuelvo a recordar que ya no estás».

Un cardenal aterrizó cerca, sus plumas rojas resaltaban sobre la lápida gris. Casi podía oír la voz de mi abuela: «Locura es sólo otra palabra para amor profundo, guisante de olor».

Un año después, me planté delante de su tumba con el material de limpieza en la mano. Era hora de cumplir mi promesa.

Armado con un destornillador, desatornillé el marco de latón desgastado. Cuando lo quité, me quedé de piedra.

«¡Dios mío, esto… esto no puede estar pasando!», jadeé, inclinándome más cerca.

Detrás de la foto había una nota escrita con la letra de mi abuela:

«Mi querido guisante de olor. Una última búsqueda del tesoro juntas. ¿Recuerdas los días en que buscábamos magia en lugares comunes? Aquí aprenderás nuestro mayor secreto. Encuentra el escondite en el bosque usando estas coordenadas…»

Debajo de la nota había una cadena de números y un pequeño corazón dibujado en una esquina, igual que el que ella dibujaba en todas mis servilletas del almuerzo.

Me temblaron las manos al teclear los números en Google Maps. La ubicación señalaba un lugar en el bosque cercano donde solía llevarme a recoger hojas de otoño para sus álbumes de flores prensadas.

Limpié cuidadosamente su foto, posando mis dedos en su familiar sonrisa, y luego limpié el cristal y lo fijé en su sitio. El camino hacia el bosque me pareció a la vez eterno y demasiado rápido, y sentí el corazón como el ritmo de los limpiaparabrisas bajo una fina llovizna.

A la entrada del bosque, saqué su nota por última vez. Allí abajo, con una letra tan pequeña que casi no la vi, como si me estuviera susurrando su último secreto, estaban las palabras:

«Busca el poste torcido, guisante. Es donde solíamos dejar notas para las hadas».

Lo recordé inmediatamente: el poste metálico que nos llegaba a la cintura y que habíamos descubierto durante una de nuestras «expediciones mágicas» cuando yo tenía siete años. Me convenció de que era la oficina de correos de las hadas.

Cogí una pequeña pala del coche y excavé con cuidado en el suelo alrededor del poste. El tintineo metálico que siguió hizo que mi corazón latiera con fuerza.

Allí, en la tierra oscura, como una estrella enterrada, yacía una cajita de cobre cuya superficie se había vuelto turquesa por el paso del tiempo.

La cogí con el mismo cuidado que si sostuviera una de las tazas de té de mi abuela y, cuando la tapa se abrió, el familiar aroma de la lavanda llegó con la carta.

El papel tembló en mis manos cuando lo desdoblé, y su letra danzó por la página como un último abrazo.

«Queridos míos,

Algunas verdades tardan en madurar, como la mejor fruta del jardín. Elizabeth, mi preciosa hija, te elegí cuando sólo tenías seis meses. Tus diminutos dedos rodearon los míos aquel primer día en el orfanato, y en ese momento a mi corazón le crecieron alas. Y a través de ti, elegí a Haley.

Dulce guisante, llevé ese secreto como una piedra en mi corazón, temiendo que la verdad pudiera apagar la luz de tus ojos cuando me miras. Pero el amor no está en nuestra sangre… está en mil pequeños momentos en los que nos elegimos el uno al otro. Está en cada historia, en cada galleta horneada a medianoche, en cada pelo trenzado y en cada lágrima enjugada.

La sangre hace a los parientes, pero la elección hace a la familia. Y yo os elegí a los dos, cada día de mi vida. Si necesito perdón, es por mi miedo a perder vuestro amor. Pero sabed esto: nunca fuisteis sólo mi hija y mi nieta. Fuisteis mi corazón latiendo en mi pecho.

Todo mi amor, siempre,

Abuela Patty.

P.D. Cariño, ¿recuerdas lo que te dije sobre el amor verdadero? Nunca termina… sólo cambia de forma».

Cuando llegué a casa, mi madre estaba en su estudio, con el pincel congelado a media pincelada. Releyó dos veces la carta de su abuela, con las lágrimas corriendo por sus mejillas en ríos de acuarela.

«Encontré mi partida de nacimiento original cuando tenía 23 años», confesó. «En el desván, cuando ayudaba a tu abuela a ordenar papeles viejos».

«¿Por qué no dijiste nada?».

Mamá sonrió, tocando la firma de la abuela. «Porque vi cuánto te quería, Hayley. Vi cómo ponía cada gota de sí misma en ser tu abuela. ¿Puede la biología competir con ese tipo de elección?».

Saqué con cuidado de la caja el anillo de zafiro que mi abuela me había dejado con su última carta. Fuera, un cardenal se posó en el alféizar de la ventana, brillante como una llama contra el cielo del atardecer.

«Nos eligió a nosotros», susurré.

Mamá asintió. «Todos los días».

Ahora, años después, sigo viendo a la abuela en todas partes. En la forma en que doblo las toallas en tercios perfectos, como ella me enseñó. En la forma en que tarareo sin darme cuenta sus canciones favoritas mientras trabajo en el jardín. Y en las pequeñas frases que les digo a mis hijos.

A veces, cuando estoy horneando a altas horas de la noche, siento su presencia con tanta fuerza que tengo que darme la vuelta, casi esperando verla sentada a la mesa de la cocina, con las gafas de leer en la nariz y haciendo un crucigrama.

La silla vacía me sigue cogiendo por sorpresa, pero ahora me produce un dolor diferente, no sólo de pérdida, sino de gratitud. Gratitud por cada momento, cada lección y cada historia que compartió.

Porque la abuela Patty no sólo me enseñó sobre la familia… me enseñó cómo crearla, cómo elegirla y cómo amar tan profundamente que lo trasciende todo, incluso la propia muerte.

He aquí otra historia: en una noche lluviosa, una taxista embarazada lleva gratis a un vagabundo herido. A la mañana siguiente, su vida cambia cuando ve una caravana de todoterrenos alineados frente a su casa.