El anciano nunca recibió visitas en la residencia. Sólo tenía una costumbre: enviar cartas por correo todos los sábados. Un día rompí las reglas y leí una de ellas. Me condujo a una mujer que, después de todo, no era una desconocida.

Había trabajado en una residencia de ancianos durante cinco años. Me encantaba mi trabajo. De verdad. Ayudar a los ancianos tenía algo especial.

Jugábamos al ajedrez, cantábamos canciones de su juventud y a veces hacíamos pequeños picnics en el jardín con mantas viejas y vasos de plástico con limonada.

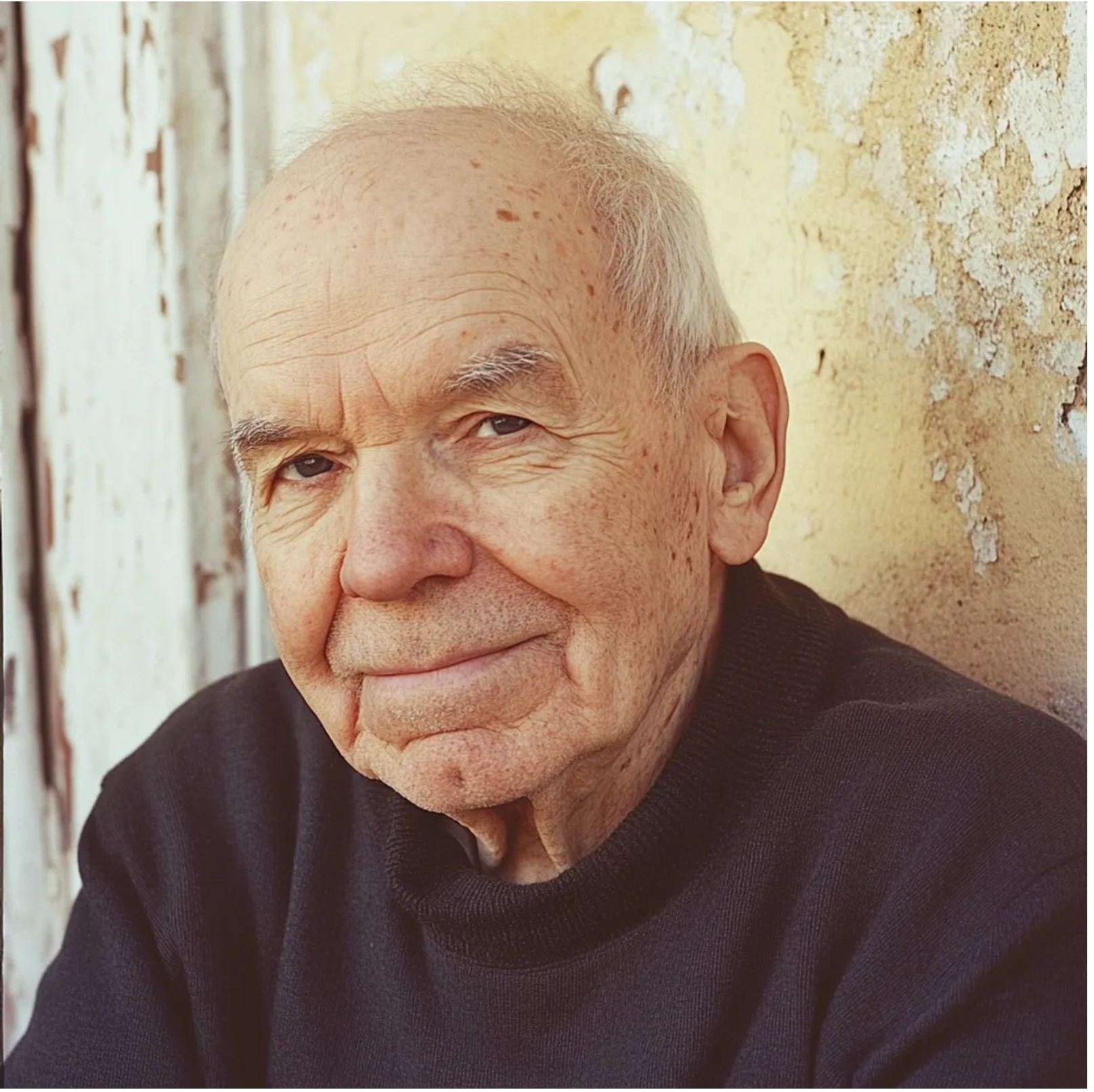

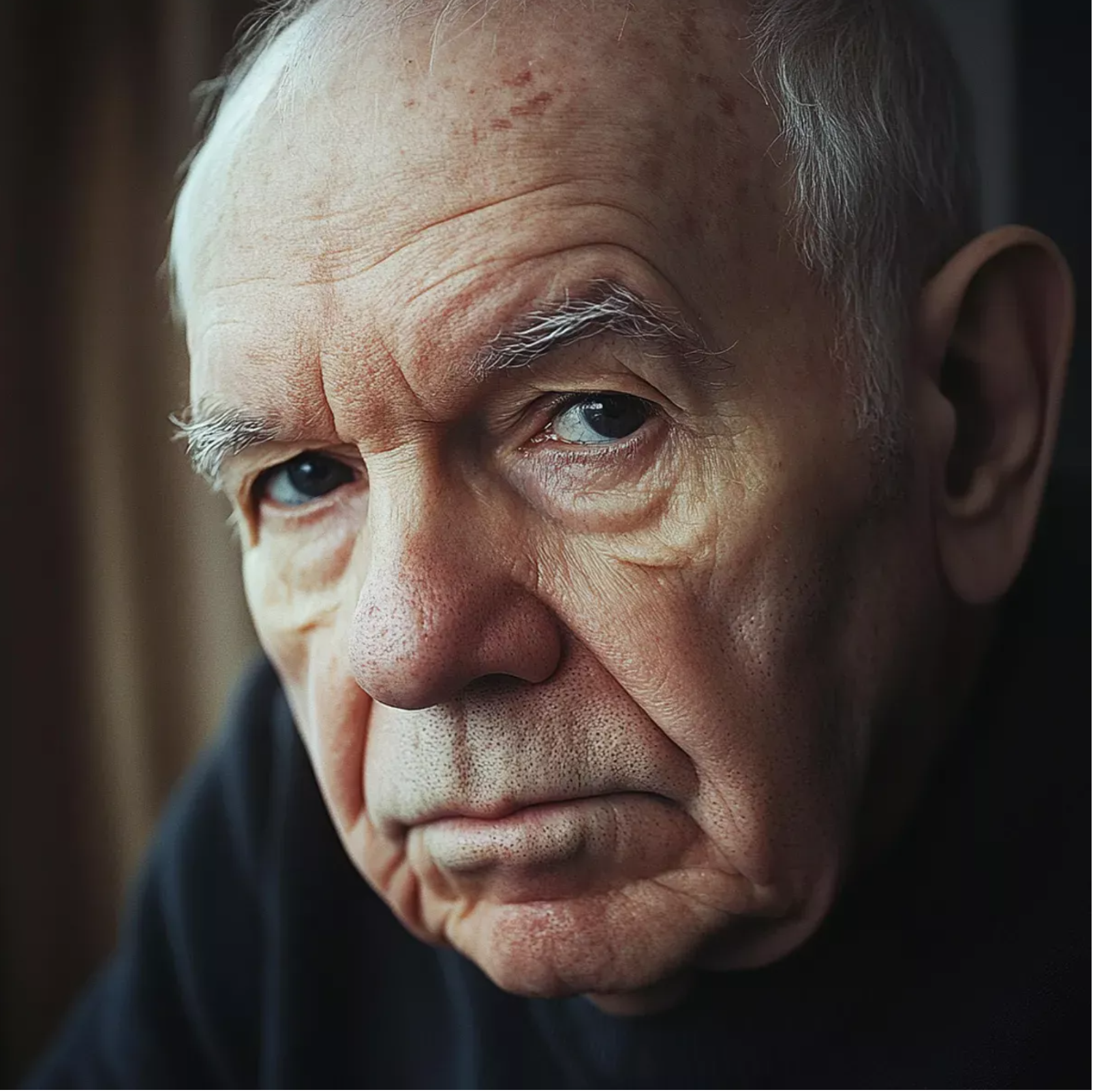

Había un hombre entre los inquilinos al que todos llamaban Eliot. Eliot a secas. Nunca mencionaban su segundo nombre. Lo odiaba.

«Si añades “señor” una vez más, empezaré a cobrarte el alquiler por cada sílaba».

Nos hicimos amigos casi de inmediato. Eliot era de lengua afilada, siempre listo con un comentario.

«¿Medias azules hoy, Jane? Eso da mala suerte».

De todos modos, mientras me alejaba, lo oí murmurar detrás de mí:

«Si no fuera por ti, este lugar sería insoportable».

Nunca lo visitó nadie. Nunca. Se lo había preguntado una vez, quizá dos… vale, quizá una docena de veces a lo largo de los años:

«Elliot, ¿no tienes familia?»

«No. Nunca tuve. Sólo yo».

«¿Y amigos?»

Sonrió, esa risa amarga.

«Oh, querido… los amigos desaparecen uno a uno cada año. Y luego, cuando te vuelves incómodo, se van todos a la vez».

Pero eran sus cartas lo que más me intrigaba.

Todos los sábados, a las nueve en punto, se sentaba ante su escritorio y escribía despacio, en silencio, como si estuviera rezando. Luego la cerraba en un sobre, escribía algo en el anverso y la ponía en el alféizar de la ventana.

«Recuérdame luego lo del buzón, Jane. Tengo que echarlo yo mismo en el buzón. En persona».

«Sabes, puedo enviártelo por correo».

«Es muy importante. Por favor, no vuelvas a preguntar».

Así que no pregunté. Pero… soy una mujer. La curiosidad vive en mis huesos. Su buzón permanecía dolorosamente vacío semana tras semana. Y una mañana, no pude evitarlo.

Cuando Eliot salió de la habitación y la carta yacía solitaria en el alféizar de la ventana, la cambié por el mismo sobre. Me temblaban las manos. Pero lo hice.

Por primera vez en dos años, reconocí por fin el nombre y la dirección.

«E.H. Para siempre a tu amigo Eliot».

¿E.H.? Ese nombre… despertó algo. Familiar.

La dirección estaba en una pequeña ciudad a una hora y media de distancia. Sabía que tenía que ir allí.

Tal vez podría encontrar a alguien que todavía lo recordara. Alguien que por fin le contestara.

Caminé toda la mañana con la carta en el bolsillo.

No podía concentrarme en nada. Así que cuando llegó el fin de semana, metí la carta en el bolso y salí de casa como una adolescente que se escabulle después del toque de queda.

Conduje con las ventanillas bajadas, dejando que el viento me despeinara. Aquella dirección… Debí de releerla docenas de veces en cada semáforo.

«¿Por qué el nombre de esta calle me recuerda a los dolores de cabeza del déjà vu?».

Finalmente, conduje hasta la dirección. El corazón me latía con fuerza, como si estuviera a punto de confesar un crimen. Me abrió la puerta un hombre mayor.

«¿Puedo ayudarle?»

«Hola… Siento molestarle. Yo… esto es un poco raro…..»

Enarcó una ceja y luego soltó una breve risita.

«Raro, ¿eh? Pues estás de suerte. La rareza es mi especialidad».

«Um… Trabajo en una residencia de ancianos, y uno de nuestros residentes envía cartas aquí. Lo ha hecho durante años. Yo sólo…»

Frunció el ceño, luego se volvió y llamó,

«¡Marlene! Tienes que oír esto».

Una mujer apareció detrás de él con un bol de masa de galletas. Le entregaba un sobre. Le echó un vistazo y se hizo a un lado.

«Pasa. Quizá quieras sentarte».

Le explicaron que la casa había pertenecido a otra persona hacía décadas, una mujer que se la había vendido a sus padres.

«Siempre pensé que era spam o anuncios. Pero nos quedamos con los escritos a mano».

La mujer desapareció por el pasillo y regresó con una caja de zapatos. Dentro había docenas de sobres.

«No podía tirarlos. Me parecían… importantes».

No sé qué esperaba, pero al ver todas aquellas cartas se me hizo un nudo en la garganta.

Les di las gracias y volví a salir a la suave luz de la tarde. Había algo en aquel lugar que me atraía. Entonces pasé junto a un viejo cartel oxidado en el arcén de la carretera.

«Luna Park. Cerrado».

De repente, me quedé helada. Estaba en una de las fotos de mi infancia. Estaba segura.

¿Pero cómo?

¡Tenía que ver esas viejas fotos! Las que mi madre guardaba en el armario.

Di la vuelta al coche. Era hora de descubrir qué más no había recordado.

Hacía meses que no iba a casa de mi madre. Vivía en un acogedor bungalow a dos pueblos de distancia. Apenas tuve tiempo de girar la llave en la puerta cuando oí su voz procedente de la cocina.

«Llegas pronto. Sólo vienes a mí tan pronto cuando tienes el corazón roto».

«No. Pero tenías razón. Necesito algo».

«¿Debería tener miedo?»

«Sólo si ocultas algo».

Me miró. El clásico, agudo y maternal estrabismo. La seguí hasta la cocina.

«¿Recuerdas esos álbumes de bebé que guardas bajo llave como si fueran un tesoro nacional?».

«¿Los que siempre intentas esconder en el bolso cuando no miro? Sí».

«Mamá, no empieces.»

«Puedes mirarlas aquí».

Levanté ambas manos en señal de rendición.

«Vale. Sólo… déjame mirarlas. Por favor».

Abrió el armario del pasillo y sacó una caja polvorienta con la etiqueta «Emily — 1990-1995». Volví a sentarme en el suelo como una niña y hojeé página tras página.

Y allí estaba.

Mi foto. Un bebé regordete de un año sentado en un caballito de carrusel. Y detrás de mí, claro como el agua… ese mismo cartel: «Luna Park». Me temblaban las manos.

«Mamá… ¿dónde se hizo esto?».

Ella miró a su alrededor, despreocupada al principio. Pero luego su expresión cambió.

«О. Debe haber sido antes de mudarnos».

«¿Mudarnos de dónde?»

«De fuera de la ciudad. Eras sólo una niña. No estuvimos mucho tiempo».

Volví a mirar la foto. Luego saqué un sobre de mi bolso. El que había sido dirigido a E.H.

«Encontré estas cartas. Docenas de ellas. En esa misma casa. En la misma que estás mirando ahora mismo. En la fotografía. Aquí». Señalé con el dedo.

Mamá no dijo nada.

«Mamá… iniciales. E.H. Eres tú, ¿verdad? Emily H****r. Coinciden».

«Mucha gente tiene iniciales así. No seas dramática.»

«Conocías a Eliot, ¿verdad?»

«Suficiente.»

«Sólo dime la verdad. ¿Quién era?»

Mamá se volvió hacia el fregadero, bajando la cuchara de golpe.

«Déjalo fuera».

«No puedo. Te vi mirando esa foto. Lo recuerdas todo. Y estás ocultando algo».

Se agarró al borde del mostrador. Sus hombros se tensaron.

«Yo era joven. Las cosas eran complicadas. Ese hombre… él…»

Se dio la vuelta, con la cara enrojecida.

«¡Se fue! Se fue sin decir una palabra. Esperé durante meses. Estaba embarazada y sola. Qué se suponía que tenía que hacer».

Miré a mi madre. Mi voz salió en un susurro.

«Elliot… ¿es mi padre?».

Su mandíbula se tensó. Por un segundo, dejó de respirar.

«¡Me dijiste que estaba muerto!»

«Mentí. Qué clase de madre le diría a su hija que su padre huyó y desapareció».

«Pero mamá, tenía derecho a saberlo…».

«Oh, ¿tenías derecho? Te crié sola. Trabajé turnos dobles, enjugué tus lágrimas y celebré cada cumpleaños. Así que sí, ¡yo decidí qué derechos tenías!».

«Ahora es viejo. Se siente solo. Cree que no tiene familia…»

«¡Es culpa suya!»

«¡Pero no sabes por qué se fue! Sabes, tampoco es fácil tratar contigo».

«Maldita sea, Emily. ¡Ya basta! Coge las fotos y vete antes de que diga algo de lo que me arrepienta después».

«¡Te ha escrito docenas de cartas! Tienes que hablar con él. Has estado sola toda tu vida por una razón, ¿verdad?»

«¡NO!»

«Pero mamá…»

«¿Querías un padre? Pues enhorabuena. Lo has encontrado. Pero no te atrevas a meterme en esta historia».

«Vamos, mamá…»

Pero ella ya se había ido. La puerta de la habitación se cerró con tal fuerza que los marcos de los cuadros traquetearon en las paredes. Me quedé de pie, sosteniendo una fotografía entre las manos. El día anterior, Eliot había sido el anciano solitario al que había estado preparando el té.

Ahora, por fin, era un hombre que había abandonado a una mujer embarazada. Pasara lo que pasara, tenía que saber la verdad.

¿Pero qué iba a decir? ¿Sabía siquiera… que tenía una hija?

Las respuestas probablemente estaban en esas cartas. Pero eran para mamá, no para mí.

Así que las dejé sobre la mesa.

Y me fui.

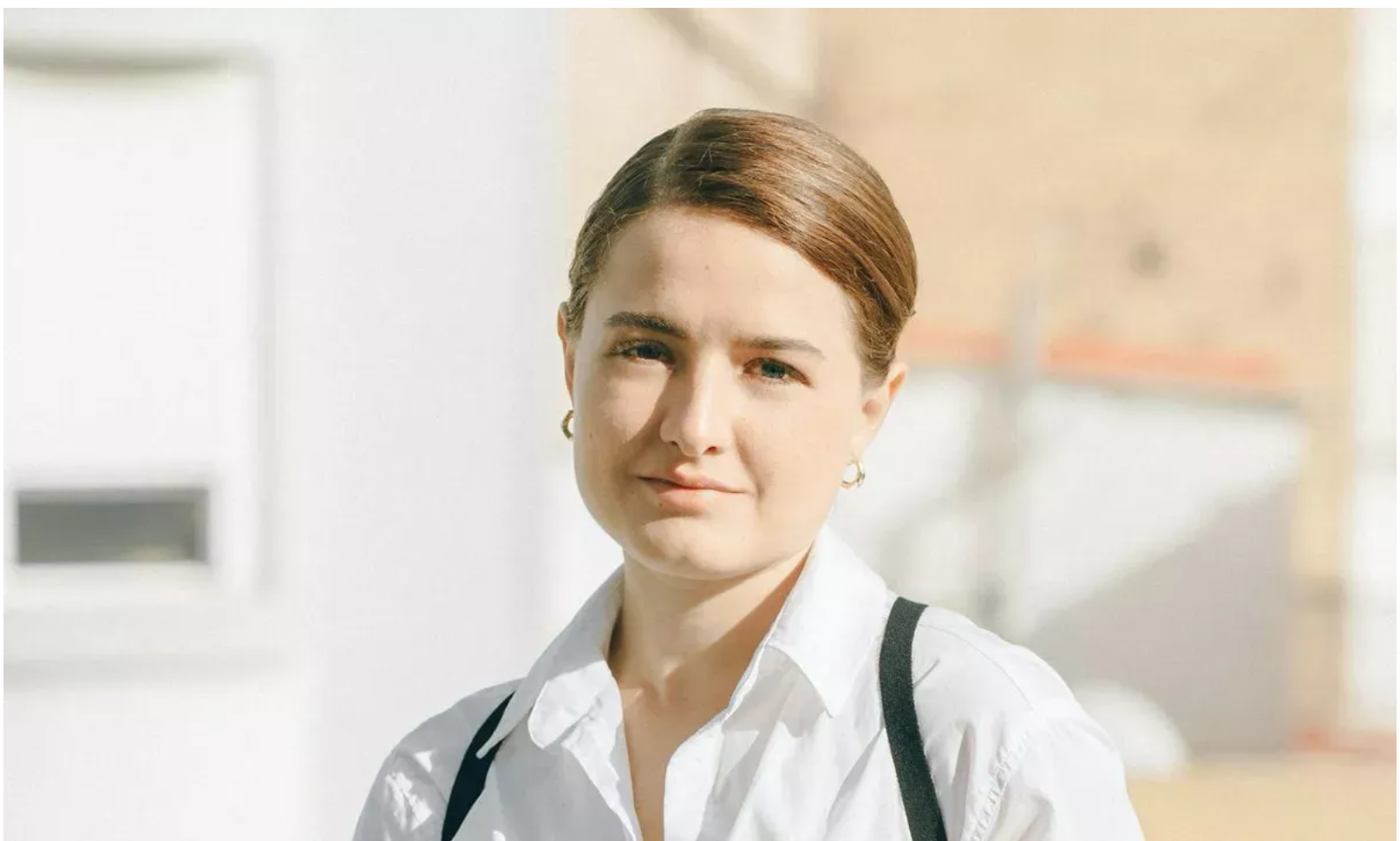

Entré en la residencia de ancianos como siempre: la etiqueta con mi nombre puesta, el pelo recogido hacia atrás, las zapatillas chirriando en las baldosas. La rutina ayudaba a que todo fuera más llevadero. Incluso esto.

Elliot estaba sentado en su silla de siempre, masticando una galleta rancia como si fuera un insulto personal.

Llamé ligeramente al marco de la puerta y sonreí.

«Tienes un invitado esta noche, Elliot».

Ni siquiera levantó la vista.

«¿Una visita? ¿Es mi agente de la condicional? ¿O alguien ha desenterrado por fin mi fortuna perdida hace tiempo?».

«No. La verdadera. Iré a buscarlos».

«Espero que hayan traído galletas de verdad y no esta mierda».

En el vestuario, me quité la ropa y me puse un vestido suave. Cuando volví a entrar, Elliot no levantó la vista.

«Has tardado mucho en prepararte. ¿Y qué clase de vestido es ése? ¿Crees que es la noche del baile?».

Me senté frente a él. Su mirada se dirigió hacia arriba y finalmente se detuvo en mí.

«Soy tu invitada, Elliot».

Se inclinó ligeramente hacia atrás con desconfianza.

«¿Qué es esto, algún tipo de interferencia? ¿Se trata del chocolate que guardo debajo de la cama?».

Casi sonreí. «No. Se trata de las cartas. Las que escribes todos los sábados. Yo… leí una».

«¡Tú qué!»

«Sé que no tenía derecho. Pero la encontré. La mujer a la que has estado escribiendo todo este tiempo. E.H.»

«No es asunto tuyo. ¡No puedes tomar cosas que no te pertenecen! Es…»

«Lo sé, y lo siento. Pero pensé que podría encontrar a alguien que cuidara de ti».

«Bueno, has encontrado una. Mi querida Emily. Felicidades. La has encontrado. ¿Y ahora qué? ¿Arrastrarme hasta allí para que me ignore personalmente?»

«Ella nunca los recibió. La casa fue vendida. Las cartas llegaron después de que ella se fuera. Algunas probablemente no llegaron. Esa mujer… es mi madre».

«Y tú…»

«Yo soy su hija.»

Elliot se inclinó hacia delante, con las manos temblorosas.

«Tú eres mi…»

«Y ella dijo que TÚ te fuiste. Que te fuiste y nunca volviste.»

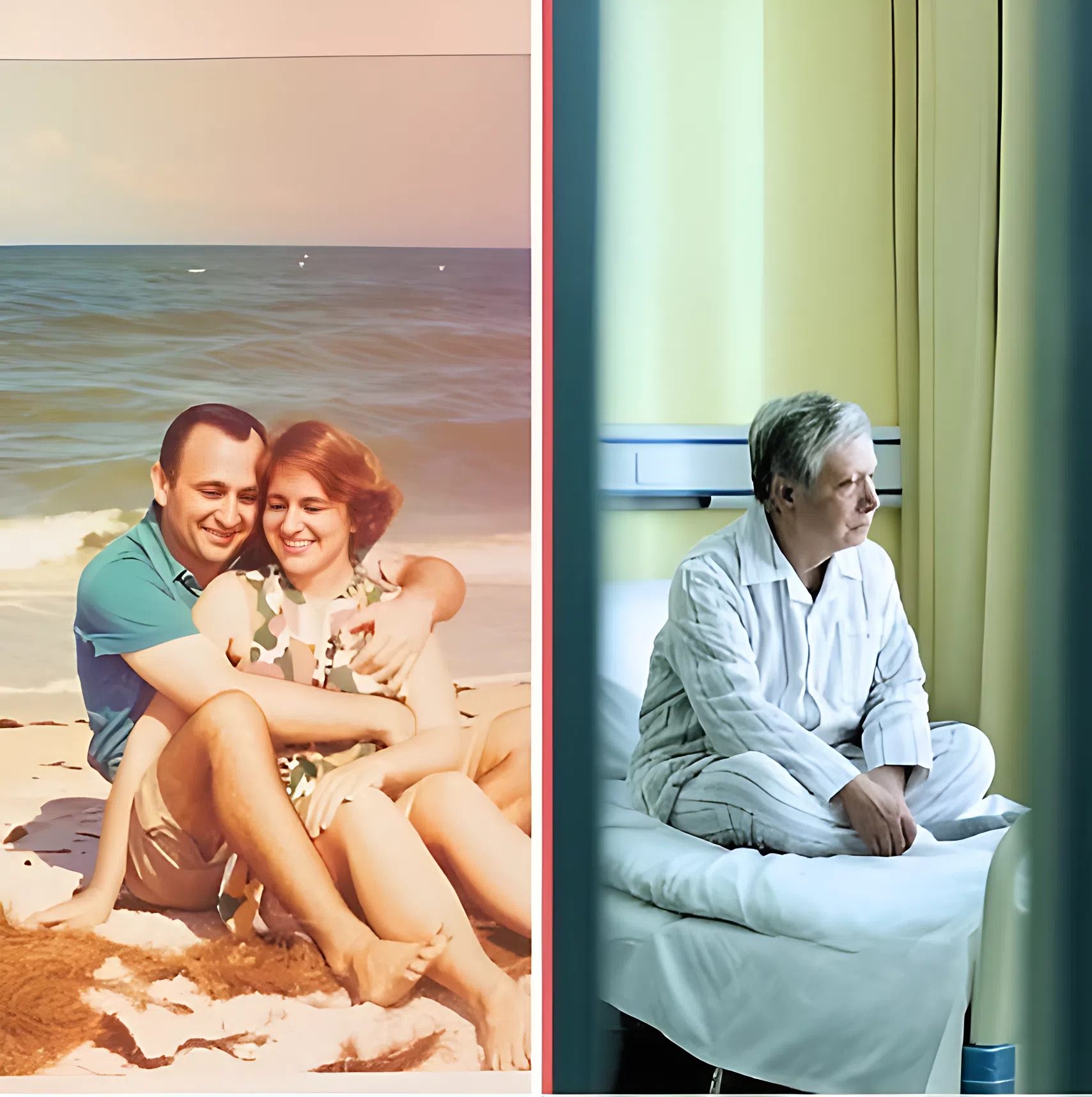

«Me llamaron a filas. Le escribí. Todas las semanas. Cuando volví a casa, ella se había ido. Ni una nota, ni rastro de ella. Simplemente… se había ido.»

«Las cartas que enviaste antes… no están en la caja».

Volvió a mirarse las manos y luego a mí.

«Te pareces a ella».

Y justo cuando iba a responderle, la puerta se abrió con un chirrido. Los dos nos giramos. En la puerta estaba mi madre, con los ojos llenos de lágrimas.

«No iba a venir. Pero luego leí tus cartas».

Elliot se levantó. Más despacio que de costumbre. «Te he estado esperando».

«Ahora lo sé.»

No me moví. Me quedé mirando. A mamá y papá. Mi voz se quebró mientras susurraba,

«¿Podemos… abrazarnos por fin?»

Estuvimos así mucho tiempo, abrazados, con la cabeza apoyada en los hombros temblorosos. Nadie hablaba. Lloramos en silencio. Treinta años pasaron ante nuestros ojos.

Pero finalmente… tuvimos todo el tiempo que necesitábamos.

Dinos lo que piensas de esta historia y compártela con tus amigos. Quizá les inspire y les alegre el día.