Cuando mi madre enfermó, mi hermana se convirtió de repente en la hija perfecta. Se mudó a la casa de mi madre y me apartó, diciendo que ella se encargaría de todo. Pero yo conocía muy bien a mi hermana. Sus motivos nunca fueron puros. No pude detenerla, pero todo cambió cuando el médico me entregó la última carta de mi madre.

Nunca entendí cómo dos hijas tan diferentes podían crecer en la misma familia. No lo entendí hasta que mi hermana y yo nos hicimos adultas. Nuestra madre nos crió sola, y cuanto más mayor me hacía, más comprendía lo difícil que había sido para ella.

Recuerdo el pequeño apartamento en el que vivíamos cuando era pequeña. En invierno siempre hacía frío y oía el viento silbar a través de las rendijas de las ventanas. Mamá tenía dos trabajos para poder mantenernos, pero aun así no era suficiente.

A veces casi no había comida en casa. Todavía recuerdo las noches en las que nuestra vecina, la señora Jenkins, nos traía la cena.

Nos sonreía con cariño mientras nos servía sopa caliente o un plato de macarrones.

Entonces no entendía lo mucho que eso significaba. Solo sabía que ya no tenía hambre.

Pero me daba cuenta de que mi madre nunca comía con nosotros. Se sentaba en silencio, fingiendo que no tenía hambre, pero yo sabía la verdad.

Se entregaba por completo a nosotros. Con el tiempo, todo mejoró. Mamá encontró un trabajo mejor y, poco a poco, salimos de la pobreza.

Ahorró suficiente dinero para mudarnos a una casa mejor y, al final, Samira y yo fuimos a la universidad.

Pero Samira no recordaba aquellos tiempos difíciles como yo. Era demasiado joven para comprender las dificultades por las que estaba pasando mi madre.

Quizás por eso se convirtió en lo que es. ¿Cómo decirlo? Un poco egoísta y despreocupada.

Incluso después de terminar la universidad, no quería trabajar. Todo el tiempo le pedía dinero a mamá y lo gastaba como si nunca se fuera a acabar.

Pero todo empeoró. Un día, mamá me llamó y me pidió que fuera a verla.

«¿Va todo bien?», le pregunté.

«Sí, sí, solo quiero hablar contigo», respondió mi madre.

Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras iba hacia su casa después del trabajo. Estaba inquieta. Mi madre nunca llamaba así. Cuando llegué, la puerta estaba abierta y entré.

«¿Mamá?», llamé.

— Estoy en la cocina, cariño —respondió.

Entré y la vi sentada a la mesa con una taza de té. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, pero parecían cansadas. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban apagados.

— ¿Qué pasa? ¿Qué querías decirme? —le pregunté, sentándome a su lado.

Mamá suspiró profundamente. — Hoy he ido al médico. Por desgracia, tengo malas noticias —dijo en voz baja.

Mi corazón se detuvo. —¿Por qué? ¿Qué ha pasado?

—Es el corazón —dijo mamá en voz baja—. Me han dado un año como máximo.

Esas palabras me golpearon como un ladrillo. —¿No se puede hacer nada? Pagaré lo que sea, solo dímelo —dije con voz temblorosa.

«Con tratamiento, viviré como mucho un año. Sin él, quizá no llegue ni a los dos meses», dijo mi madre.

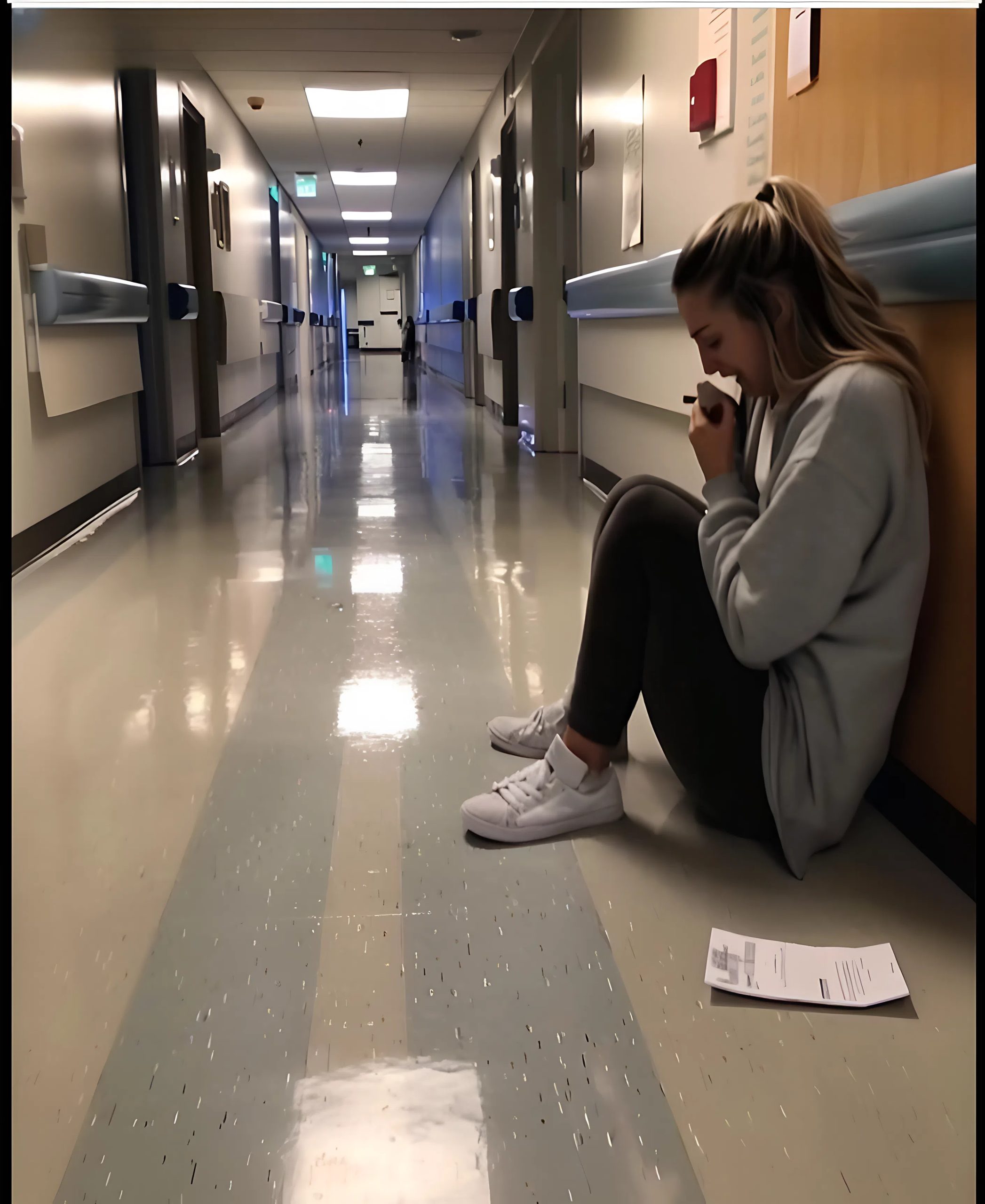

«No, no, eso no puede ser verdad», susurré. Se me llenaron los ojos de lágrimas.

—Pero es verdad —dijo mamá—. Parece que todo el estrés y el exceso de trabajo me han afectado mucho.

No pude contenerme y la abracé. —Lo superaremos, mamá. Estaré a tu lado.

—Lo sé —dijo mi madre con suavidad, acariciándome el pelo como cuando era pequeña—. Pero no se lo digas a Samira todavía.

—¿Por qué? Ella te pedirá dinero para el tratamiento —dije.

—Vive del dinero de su nuevo novio, así que por ahora no hay de qué preocuparse —respondió mi madre.

Negué con la cabeza. —No está bien.

—Se lo diré cuando llegue el momento —dijo mamá.

Mamá se lo contó todo a Samira un mes después de nuestra conversación. Samira volvió a pedir dinero después de romper con su novio.

Después de hablar con mamá, Samira vino a verme. Ni siquiera llamó a la puerta, simplemente entró y se sentó en mi sofá.

— No quiero que visites a mamá —dijo Samira.

— ¿Estás loca? Mamá está enferma, la voy a visitar. Alguien tiene que ayudarla —dije, sin dar crédito a mis oídos.

«Sé por qué te preocupas tanto por ella: quieres quedarte con toda la herencia. Pero eso no va a pasar», dijo Samira.

«¿En serio? No necesito dinero, quiero ayudar a mamá. ¿O es que juzgas a todo el mundo a través de tu prisma?», le pregunté.

Samira puso los ojos en blanco. «Sé que no es así. Mamá siempre me quiso más a mí porque me daba más dinero. Ahora quieres algo después de su muerte —dijo.

—Es una tontería si realmente piensas eso. Iré a visitar a mamá. Alguien necesita ayuda —respondí con firmeza.

— No te preocupes. Ya lo tengo todo planeado. Me mudaré con mi madre y cuidaré de ella —dijo Samira.

— ¿Tú? ¿Desde cuándo te preocupa eso? Nunca te has preocupado por nadie más que por ti misma —le respondí.

— No es cierto. Siempre me he preocupado por mi madre, y ahora ella me necesita. Así que ni se te ocurra venir aquí. No te dejaré entrar —dijo Samira.

Se levantó, cogió su bolso y se marchó sin decir nada más.