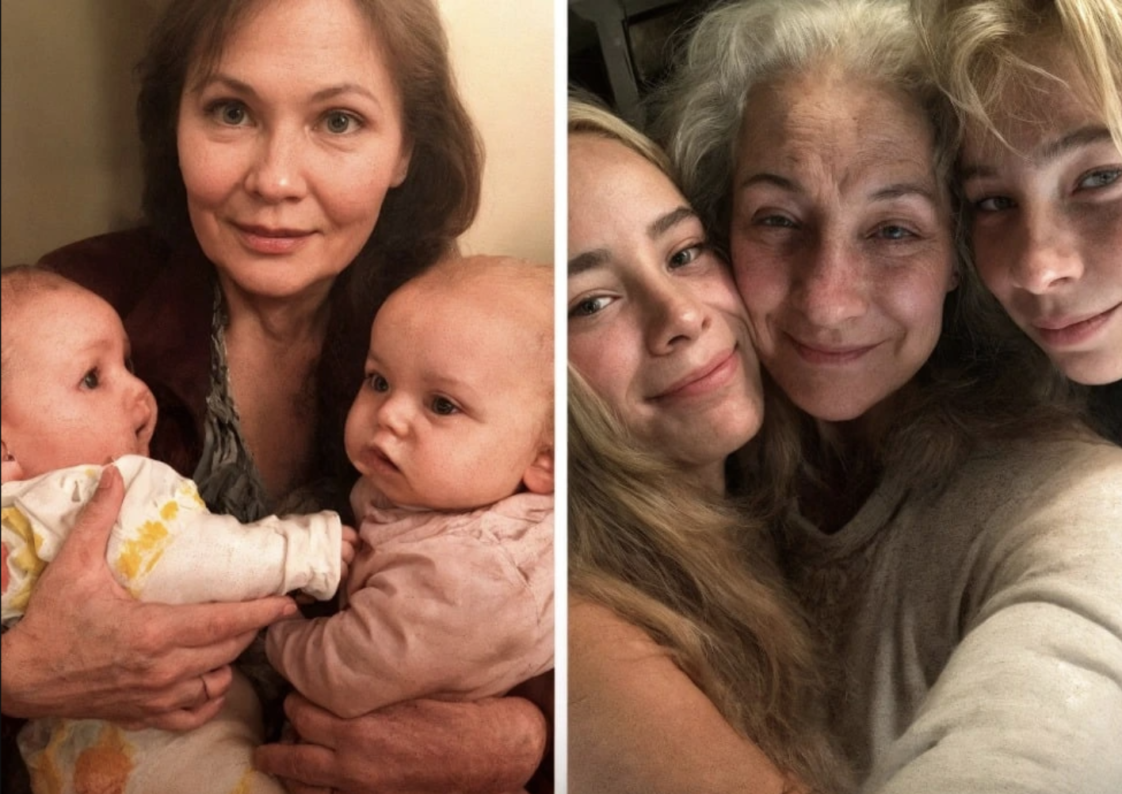

Mi hijastra abandonó a sus mellizos al nacer y, quince años después, regresó vestida como una mujer rica, diciendo: «¡He venido a recoger a mis hijos!»

Cuando mi hijastra volvió a aparecer, quince años después de dejar a sus mellizos recién nacidos, la vida tranquila y silenciosa que había construido empezó a resquebrajarse. Bajo sus zapatos de marca y su sonrisa congelada se escondía un motivo mucho más chocante de lo que jamás habría imaginado. ¿Qué pasa cuando el amor, la entrega y la mentira chocan bajo un mismo techo frágil?

Estaba doblando la ropa cuando sonó el timbre. Por poco lo ignoro.

A mis 68 años, me había ganado el derecho de no abrir a las visitas inesperadas. Pero aquel día había algo distinto en el aire. Una ligera tensión, como ese silencio pesado y raro que precede a una tormenta de verano.

Cuando abrí la puerta, di un respingo.

Me había ganado el derecho de ignorar las visitas inesperadas.

Allí, sobre el felpudo gastado, con una gabardina impecable y unos stilettos afilados que podrían rayar las baldosas, estaba Maribel, mi hijastra.

La misma mujer detestable que había abandonado a sus hijos quince años atrás.

La misma que se fue cuando los platos del banquete fúnebre aún seguían calientes sobre la mesa del comedor.

—Elena —dijo entrando, como si la casa fuera suya—. ¿Todavía vives en este agujero? De verdad, pensé que ya se habría caído a pedazos. Y ese olor… ¿es sopa de lentejas? Siempre he odiado tu receta.

—¿Todavía vives en este agujero?

—¿Qué haces aquí, Maribel? —pregunté, cerrando la puerta tras ella.

—¿Dónde están? —preguntó, pasando la mirada por el salón con una expresión de asco—. ¡He venido a buscar a mis hijos!

—Están en sus habitaciones —respondí—. Tienen dieciséis años, Maribel. Ya no son bebés.

—Perfecto —dijo, dejándose caer en el sofá como una reina en su trono—. Entonces tenemos unos minutos para hablar antes de que les dé la gran noticia.

Permítanme retroceder un poco para que entiendan hasta qué punto despreciaba a la mujer sentada frente a mí.

Quince años atrás, mi hijo David murió en un accidente de coche un martes lluvioso por la noche. Me dijeron que intentó esquivar a un perro en la carretera y, al intentar protegerlo, chocó contra la valla y luego contra un árbol. Murió en el acto.

Maribel se quedó con nosotros cuatro días más.

La encontré en la cocina, de pie frente a los biberones escurriéndose sobre un paño. Los mellizos, Lily y Jacob, tenían apenas seis meses.

—No puedo —dijo Maribel—. Siento que ya no sé cómo respirar. Y soy demasiado joven y demasiado guapa para quedarme atada al luto, Elena. Lo entiendes, ¿verdad?

No lo entendía. En absoluto.

Luego hizo la maleta y desapareció.

—Soy demasiado joven y demasiado guapa para quedarme atada al luto, Elena.

La familia ya murmuraba sobre servicios sociales y custodia, pero ni siquiera les dejé terminar las frases.

—¡Los niños se quedan conmigo! —dije una tarde, mientras mis hermanas estaban sentadas a la mesa de la cocina—. Punto. Puede que ya tenga una edad, pero no voy a dejar que nadie más críe a los hijos de David.

Desde ese día me convertí en todo lo que los mellizos necesitaban. Fui su madre y su abuela. La que les sostenía la cabeza cuando vomitaban, la que les enseñó a atarse los cordones, a resolver sumas sencillas y a soportar las decepciones sin ahogarse.

—¡Los niños se quedan conmigo!

Aprendí a calmar los mareos de Lily con caramelos de jengibre escondidos en el bolso, y a sujetar la mano de Jacob en la oscuridad para que supiera que yo estaba allí en cada tormenta.

—Es solo que no me gusta el ruido, abuela —me decía, casi disculpándose cada vez.

Trabajé en dos empleos cuando fue necesario, renuncié a vacaciones, me salté comidas e ignoré más de una alarma médica con tal de asegurarme de que a ellos no les faltara nada.

—Es solo que no me gusta el ruido, abuela.

Me convertí en experta en tiendas de segunda mano y rodillas de pantalones remendadas. Recortaba cupones como una mujer preparándose para la guerra.

Les di a mis nietos toda la energía y todo el amor que tenía.

Y en todos esos años, Maribel no llamó ni una sola vez. Ni por sus cumpleaños. Ni por Navidad.

Y ahora exigía una taza de café mientras examinaba mi casa como si fuera una vieja sala de exposición que pensaba vaciar.

… Maribel no llamó ni una sola vez.

—Mi marido y yo estamos pensando en ampliar la familia, Elena —dijo cruzando las piernas, como si se preparara para una entrevista en televisión—. Él quiere hijos. Yo quiero hijos… pero sin tener que llevarlos en el vientre. Y, por supuesto, los mellizos son la solución perfecta.

—Tú los llevaste en el vientre —le contesté, mirándola como si fuera alguien profundamente… tonta—. No puedes hablar en serio.

—Por supuesto, Ben no sabe que son biológicamente míos —continuó con un tono ligero—. Le dije que quería adoptar a dos adolescentes huérfanos. Le pareció tan noble. Le expliqué que es lo mejor, ¿sabes? Nos evitamos todo el lío de los niños pequeños y obtenemos directamente dos adolescentes bien criados que se puedan lucir.

—Él quiere hijos. Yo quiero hijos… pero sin tener que llevarlos en el vientre.

Dejé la taza a un lado. Me temblaban las manos; no podía controlarlas.

—Entonces, ¿le mentiste a tu marido?

—Prefiero llamarlo un enfoque estratégico, Elena —respondió, frunciendo los labios—. Ya me conoces, siempre pienso fuera de la caja.

—¿Y ahora quieres arrancar a dos adolescentes de su vida, mentirle a tu marido y borrar a la única familia que han conocido jamás? —pregunté, casi sin aire.

—¿Le mentiste a tu marido?

—Sí. Eso es exactamente lo que quiero, Elena —dijo, sin siquiera parpadear.

—¿Y crees que simplemente se irán contigo porque tú lo has decidido?

—¡Claro! —proclamó—. Vivirán con nosotros. Irán a un colegio privado, tendrán acceso al mundo. Viajaremos cada verano. Los mellizos tendrán recursos ilimitados.

Durante un momento no respondí. Me costaba respirar. No podía creer que Maribel lo hubiese planeado todo, que tuviera un plan. Un plan que consistía en arrebatarme a mis niños.

—Los mellizos tendrán recursos ilimitados.

—Ya tienen dieciséis años —añadió Maribel, sacudiendo sin pensar una mota de polvo imaginaria de la manga—. Empezarán a querer algo más que esta casa, Elena. Créeme. Estarán encantados. Y al final… soy su madre.

—¿Y entonces yo qué soy? —pregunté sin apartar la mirada de la suya.

Hizo un pequeño gesto con la mano, como espantando una pelusa.

—Ah, tú no entras en la ecuación. Mi marido no necesita saber que en esta historia hay una abuela. Y menos con tus… limitaciones.

—Y al final… soy su madre.

Me recorrió con la mirada, lenta y deliberadamente, de arriba abajo.

—Y seamos sinceras —añadió, apenas escondiendo el veneno tras la sonrisa—. ¿De verdad crees que te vas a quedar mucho tiempo más por aquí?

No tuve tiempo de responder. Se levantó de un salto y gritó hacia el pasillo:

—¡Jacob! ¡Lily! ¡Venid, por favor!

… veneno apenas oculto tras la sonrisa.

Me quedé paralizada. El pecho se me encogió. Por un segundo casi olvidé que estaban en casa, cada uno en su habitación, en su propia burbuja.

Las escaleras crujieron y, unos segundos después, Lily apareció la primera; Jacob llegó casi al instante detrás de ella. Se quedaron clavados en el umbral al verla.

—¡Mis amores! —exclamó Maribel, abriendo los brazos como si esperara una acogida triunfal—. ¡Dios mío, mirad cómo habéis crecido!

Ninguno de los dos se movió. El rostro de Lily estaba tenso; Jacob fruncía el ceño.

Mi pecho se contrajo.

—Os acordáis de mí, ¿verdad? —preguntó ella con un entusiasmo fingido—. Soy vuestra madre.

—¿Qué haces aquí? —dijo Jacob, mirándome a mí primero y luego a ella—. ¿Por qué piensas que deberíamos recordarte? Nos dejaste cuando éramos bebés.

—He venido a llevaros a casa —respondió ella, ignorando la pregunta de Jacob—. Mi marido y yo hemos decidido adoptar. Os he escogido a vosotros dos, por supuesto. Viviréis con nosotros, mis queridos. Será una vida mucho mejor, lo prometo: colegios privados, ropa nueva, oportunidades de verdad.

—Nos dejaste cuando éramos bebés.

—¿Adoptar? —la voz de Lily cortó el aire como una cuchilla.

—Sí —asintió Maribel—. En su momento permití que vuestra abuela os registrara legalmente como su tutora. Pero mi marido no sabe que sois mis hijos. Le dije que erais huérfanos.

En ese instante no pude evitar sentir orgullo por los mellizos. Estaban firmes, plantados en su sitio.

—Le dije que erais huérfanos.

—No nos enganchemos en tecnicismos —dijo ella—. Lo importante es que estaréis mejor que… aquí. No me digáis que de verdad queréis quedaros en este sitio.

—¿Aquí, con la mujer que nos ha criado? —preguntó Lily, acercándose más a mí—. Nuestra abuela.

La sonrisa de Maribel se congeló, y por primera vez vi una grieta en su fachada.

—Tú te fuiste —dijo Lily—. Desapareciste. Y ella se quedó. Y nos quiso.

—¿Aquí, con la mujer que nos ha criado?

—No lo entendéis…

—Oh, lo entendemos perfectamente —intervino Jacob—. No puedes simplemente presentarte aquí como si no te hubieras perdido quince años de nuestras vidas.

—Os arrepentiréis cuando ella falte y os quedéis atrapados en esta casa derruida —escupió su madre.

—¡No te pertenecemos! —gritó Jacob.

—Nunca fuimos tuyos —añadió Lily, apretando mi mano.

El rostro de Maribel se desfiguró, luego se dio la vuelta y salió de la casa dando un portazo, sin decir una palabra más.

—¡No te pertenecemos!

Una semana después, todo se volvió contra ella.

Descolgué el teléfono mientras removía un curry verde en la cocina. La voz al otro lado pertenecía a un hombre al que no conocía.

—Elena —dijo con calma—, me llamo Tomás, soy asesor jurídico del señor Dean. Creo que querrá oír lo que he descubierto.

Se me encogió el corazón mientras escuchaba.

Tomás explicó que su equipo no encontró ningún documento de adopción. No había ningún registro de huérfanos que coincidieran con Lily y Jacob. Lo que sí encontraron fueron dos certificados de nacimiento con el nombre de Maribel, registrados en el juzgado del condado quince años atrás.

Dejé de remover el curry.

—El señor Dean quedó conmocionado —continuó—. Jamás sospechó que esos adolescentes fueran hijos biológicos de su esposa. Que ella… los abandonara sin mirar atrás.

—El señor Dean quedó conmocionado.

No respondí. Apenas podía respirar.

En menos de cuarenta y ocho horas, Maribel recibió los papeles de divorcio. Su acceso a las cuentas conjuntas fue bloqueado de inmediato. Y uno tras otro, los registros públicos dejaron al descubierto la verdad: había abandonado a sus propios hijos.

Una mañana abrí el periódico local mientras sorbía un café demasiado aguado. El titular casi saltó de la página:

«Madre que abandonó a sus hijos sufre humillación pública».

La foto era nítida, despiadada. Cerré el periódico de golpe. No quería que Lily ni Jacob lo vieran.

«Madre que abandonó a sus hijos sufre humillación pública».

Más tarde, ese mismo día, el teléfono volvió a sonar. Era el señor Dean. Su voz era tranquila y uniforme, pero en sus disculpas se notaba un peso enorme.

—Elena, no puedo cambiar el pasado, señora. Pero quiero hacer todo lo que esté en mi mano por Lily y Jacob. Maribel les prometió una vida maravillosa… Odio todo lo que ha hecho. Pero quiero cumplir esas promesas a mi manera. Quiero darles seguridad.

¿Qué podía responder? ¿Darle las gracias por prometer cuidar de los hijos de mi difunto hijo? ¿Y reconocer que todo esto solo pasaba porque su madre los había abandonado y luego tuvo el descaro de mentir sobre su existencia años después?

—Pero quiero hacer todo lo que esté en mi mano por Lily y Jacob.

—Si usted está de acuerdo —prosiguió—, crearé un fideicomiso para sus estudios, vivienda y atención médica. Y una asignación mensual para usted, para apoyarla después de todo lo que ha hecho por ellos.

—¿Por qué hace todo esto? —acerté a preguntar.

—Porque… siempre quise ser padre, Elena. Pero ahora, después de que mi esposa me haya traicionado de una forma tan ruin… necesitaré tiempo para procesarlo. En cambio, los mellizos no pueden esperar. Su vida se decide ahora mismo. Y su hijo ya no puede darles seguridad… así que déjeme hacerlo yo. Por ellos. Por usted. Por David.

—¿Por qué hace todo esto?

Dejé caer el teléfono sobre la encimera. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera contenerlas. Enterré a mi hijo y asumí la responsabilidad de sus hijos. Y ahora un desconocido nos ofrecía un poco de respiro, un poco de seguridad.

Unos días después me senté a la mesa de la cocina con Lily y Jacob. Delante de ellos estaba la carta del señor Dean: todo lo que me había dicho por teléfono, por escrito, negro sobre blanco.

—¿De verdad podemos aceptar esto, abuela? —preguntó Jacob.

Las lágrimas me picaron en los ojos antes de que pudiera detenerlas.

—Sí, cariño —dije suavemente—. Porque los dos os lo habéis ganado. Os merecéis cada pequeño pedazo de esta fortuna. Y, siendo sincera… creo que nosotros también merecemos un poco de ayuda.

Algunas tardes paso en coche junto a la casita adosada donde vive ahora Maribel, un minúsculo piso de alquiler a las afueras. Bajo un poco la velocidad, mantengo el pie en el pedal un segundo más. No la busco con la mirada. No me detengo.

Solo me recuerdo a mí misma que estamos a salvo… y que, aunque no quiera volver a tener nada que ver con ella, al menos sé dónde está.

—Os merecéis cada pequeño pedazo de esta fortuna.

Por las noches, nuestra casa está llena de calor, risas y las bromas tontas de los mellizos.

Yo no soy solo su abuela, soy su hogar. Y nada de lo que Maribel trate de lanzarnos —ni mentiras, ni dinero, ni arrogancia— cambiará jamás ese hecho.

Y cada mes, tal como prometió, la transferencia del señor Dean llega puntual. El dinero para la universidad sigue intacto, esperando, listo para los sueños que Lily y Jacob elijan cuando estén preparados.

Al final, no solo tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Tenemos un futuro.

No soy solo su abuela, soy su hogar.