Tras años de silencio, mi madre se presentó sin avisar, alegre pero con las garras afiladas. Me echó de casa cuando tenía 15 años, obligando a mi padre a recoger los pedazos. Ahora, tras su muerte, exige una parte de su herencia. En la lucha por su herencia, empiezo a tensarme.

El día que murió mi padre, una parte de mí se fue con él. Me senté en su habitación del hospital y le cogí de la mano mientras las máquinas enmudecían.

Las enfermeras me advirtieron de que sería pronto, pero nada podría haberme preparado para ese momento. El cáncer se lo llevó rápidamente: tres meses desde el diagnóstico hasta el final. El hombre que me había salvado la vida se había ido.

La habitación del hospital parecía demasiado pequeña, demasiado estéril. Recordé cómo papá siempre había odiado los hospitales, pero en aquellas últimas semanas lo había mirado todo con la misma serena fortaleza que había mostrado toda su vida.

Incluso hacia el final, me apretó la mano e intentó bromear sobre la horrible comida del hospital.

«Catherine», me dijo la noche antes de morir, con la voz apenas por encima de un susurro, »prométeme que seguirás viviendo. Vivir de verdad, no sólo sobrevivir».

No lloré inmediatamente después de su muerte. En cambio, empecé a pensar en mamá más que en nadie. Es curioso cómo funcionan los traumas: un mal recuerdo conlleva otro, como nudillos de dominó cayendo en tu cabeza.

No la había vuelto a ver desde aquella noche, cuando tenía quince años y me echó de casa sólo con la mochila y un discurso a medias sobre cómo me enseñaría a ser responsable.

«Tienes que aprender a ser adulto», dijo cruzándose de brazos, bloqueando la puerta de mi habitación. «El mundo no va a ser condescendiente contigo para siempre. Es por tu propio bien».

De hecho, el mundo no me trataba con condescendencia. Pero papá estaba ahí para mí, se presentó en el orfanato al que fui unos días después. Luego supe que empezó a buscarme frenéticamente en cuanto se enteró de lo ocurrido.

Antes de eso, mi madre nos había mantenido separados durante varios años, adoctrinándome con mentiras de que no le importaba y no quería verme. Me dijo que había cancelado todos sus intentos de visitarme. Todas las tarjetas de cumpleaños que enviaba se «perdían en el correo» misteriosamente.

Aquella noche en el orfanato lo cambió todo. Papá me miró, me dio un gran abrazo y dijo: «Lo siento, cariño. Ahora estoy aquí».

Y estuvo aquí hasta que el cáncer decidió lo contrario. Me ayudó a terminar el instituto, me animó en la graduación y me apoyó en la universidad. Recuperamos el tiempo perdido con viajes de pesca de fin de semana y tradiciones tontas como el maratón anual de películas navideñas.

Me ocupé de los preparativos del funeral aturdida. Los hermanos de mi padre me ayudaron, sobre todo la tía Sarah, su hermana pequeña.

El director de la funeraria no paraba de hacer preguntas que yo no podía responder: qué flores, qué música, qué fotos poner. Sarah intervino cuando me quedé paralizada y, de alguna manera, averiguó exactamente lo que mi padre habría querido.

El testamento era sencillo: papá me lo dejaría todo a mí, y yo lo compartiría con sus hermanos y hermanas. Era lo correcto. Después de todo, eran familia. Una familia de verdad. De las que vienen, se quedan y quieren sin llevar la cuenta.

Decidí que lo tenía todo resuelto y empecé a avanzar. A los 24, tenía un trabajo estable, mi propia casa, una vida que había construido desde cero. Entonces mi madre apareció en mi puerta con una sonrisa que nunca abandonó sus ojos.

«¡Mi niña!» — exclamó, como si estuviéramos en una película de reunión familiar. «¡Mira el éxito que has tenido!».

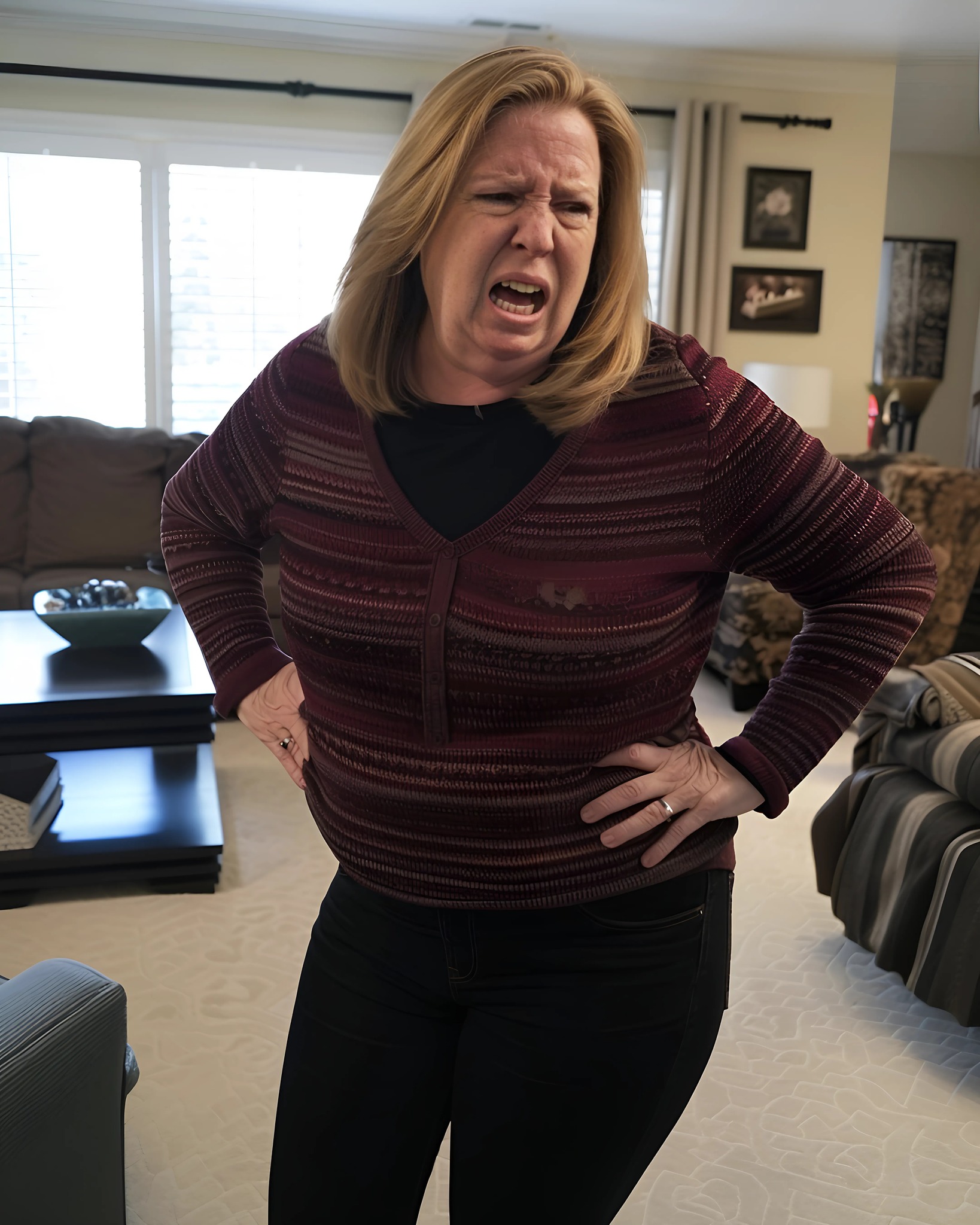

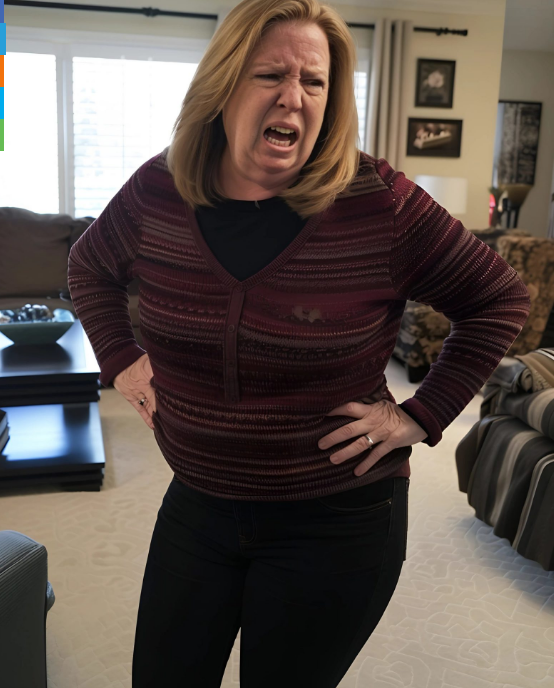

Me quedé paralizada en la puerta. Parecía mayor, pero su mirada calculadora no había cambiado. Pocos minutos después, ya estaba empezando a acusarme.

«Diez años sin una sola llamada», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿Sabes lo doloroso que es eso para una madre? ¿Ser abandonada por tu propio hijo?».

Me rugió el estómago.

«¿Quieres venir a comer?», le pregunté, más por educación arraigada que por otra cosa.

Papá me había enseñado a ser amable, incluso cuando era difícil. «Mátalos con amabilidad, chico», me decía guiñándome un ojo.

Mientras comíamos unos sándwiches que apenas probé, me contó cómo me había encontrado.

«Visité a Sarah después de enterarme de que tu padre había muerto», dijo, picoteando su comida. «Quería devolverle algo que le regalé cuando nos casamos. Sarah mencionó que habías comprado una casa en el barrio».

«Qué amable por pasarte», dije, manteniendo mi tono neutro.

Pero yo sabía que había algo más. Siempre había sido así con ella. Cada palabra amable era sólo un cebo que escondía un anzuelo debajo.

Su rostro se ensombreció.

«Hay algo que no puedo entender. ¿Por qué no me incluyeron en el testamento? Soy su ex mujer. Merezco su dinero».

Y ahí está.

«Todavía estamos ocupados limpiando la casa de papá. Hay algunos muebles y otras cosas sobrantes que puedes llevarte si quieres», le ofrecí, pensando que eso la satisfaría. Fue un gran error.

¿«Sobras»? Prácticamente escupió la palabra. «¿Y esto es lo que valgo? Le di los mejores años de mi vida. ¡Aguanté a su familia, sus estúpidos viajes de pesca, sus constantes decepciones!»

La conversación fue a más. Empezó a lanzar acusaciones de impago de la pensión alimenticia, y su voz se hacía más fuerte con cada afirmación. Le temblaban las manos y gesticulaba salvajemente, casi volcando un vaso de agua.

«¿Cuánto te han dado?» — Preguntó. «¡Me debe desde hace años! Me debes al menos varios miles. Yo te crié».

Algo dentro de mí se estremeció. Tal vez fuera la pena, tal vez los años de terapia por fin habían hecho mella, pero me sentí sorprendentemente tranquila al responder.

«Vale, te lo daré. Pero con una condición». La miré con firmeza. «Demuestra de alguna manera que no te pagó la manutención, que me criaste sola y que no me echaste de casa cuando era menor de edad».

Su rostro adquirió unos matices interesantes. «Bueno, pero… ¡yo te crié de todos modos! Sí, quizá aportó algo de dinero, pero…».

«¿Quizá?» La interrumpí. «¿Quizá? Recuerdo que te enviaba cheques todos los meses, pero te gastabas ese dinero en ti. Habría estado bien que me hubieras comprado al menos un juguete. En vez de eso, te veía comprar bolsos de diseño y yo llevaba zapatos agujereados».

Empezó a balbucear, su relato cuidadosamente construido se desmoronaba. «No lo entiendes. Hice todo lo que pude. Intenté enseñarte importantes lecciones de vida. Todo lo que hice fue por ti».

«¿Echándome a la calle?». Me puse de pie, terminé con mi almuerzo y terminé con sus juegos. «Creo que es hora de que te vayas».

«¡No puedes echar a tus invitados así como así!». Se apretó el bolso contra el pecho, con los ojos desorbitados de indignación fingida. «¡Soy tu madre! Tienes que respetarme».

«Mi casa, mis normas», dije, haciéndome eco de sus palabras de aquella noche de hacía nueve años. «Vete, por favor».

Lo intentó todo: llorar, suplicar, amenazar. Me mantuve firme y la acompañé hasta la puerta. Lo último que vi fue a ella de pie en la entrada de mi casa, con el rímel cayéndole por la cara mientras gritaba que eran unos niños desagradecidos.

Aquella noche, sentada en el viejo sillón de mi padre, uno de los pocos muebles que conservaba en su casa, empecé a recibir mensajes.

«¿Cómo te atreves a tratarme así? Lo menos que puedes hacer es darme unos miles de dólares. Es lo que merezco».

Sacudí la cabeza y dejé el teléfono a un lado, pero entonces llegó otra notificación de texto.

«Veo que has leído mi mensaje. No me ignores, mocosa desagradecida. ¡Quiero lo que se me debe! Dame el dinero».

Esto siguió y siguió, pero no respondí ni a un solo mensaje.

Me planteé enviarle un céntimo, pero incluso eso era más de lo que «se merecía». Al final apagué el teléfono y me acurruqué en el sillón, respirando los olores familiares del cuero y la colonia de papá.

Por primera vez desde su muerte, me permití llorar. No sólo por él, sino por la niña de quince años que necesitaba una madre y en su lugar tuvo una manipuladora. Por los años de mentiras y persuasión. Por todo ello.

Pero sobre todo lloré porque por fin me sentía libre.

Papá me había dado mi primera muestra de libertad cuando me encontró en el orfanato y ahora, defendiendo a mamá, había completado lo que él había empezado.

Hay quien dice que no puedes elegir a tu familia. Pero a veces, si tienes suerte, tu familia te elige a ti. Papá me eligió a mí. Y eso fue suficiente.