Cuando Sarah cruzó el umbral, dejando atrás a su marido y a sus cinco hijos, no podía imaginar que él sobreviviría sin ella, y desde luego no esperaba que pudiera prosperar. Pero diez años después, cuando regresó para reclamar su lugar, descubrió una vida en la que ya no había lugar para ella… y unos hijos que casi la habían olvidado.

Aquella mañana, cuando Sarah se marchó, lloviznaba: una ligera llovizna golpeaba débilmente los cristales de la modesta casa, escondida tras una hilera de arces. James Carter acababa de repartir los copos de maíz en cinco tazones desiguales cuando ella apareció en la puerta con una maleta en la mano y un silencio más elocuente que cualquier palabra.

—No puedo más —susurró.

James levantó la vista de la cocina. —¿Qué es lo que no puedes más?

Ella señaló con la mano hacia el pasillo, de donde provenían las risas de los niños y los gritos de un bebé demasiado curioso. —Esto. Los pañales, el caos, los platos. Siempre lo mismo. Me estoy ahogando en esta vida.

Su corazón se encogió. — Pero son tus hijos, Sarah.

— Lo sé —respondió ella, parpadeando—. Pero ya no quiero ser madre. No así. Quiero respirar.

La puerta se cerró con un golpe definitivo e irrevocable, destruyendo todo lo que parecía inquebrantable.

James se quedó inmóvil hasta que el sonido de los copos crujiendo en la leche se volvió dolorosamente fuerte. Cinco caritas asomadas por la esquina, llenas de confusión y expectación.

—¿Dónde está mamá? —preguntó la mayor, Lily.

James se arrodilló y abrió los brazos. —Venid a mí, mis pequeños. Todos.

Así comenzó su nueva vida.

Los primeros años fueron increíblemente difíciles. James, que era profesor de ciencias en un colegio, dejó su trabajo y se puso a trabajar como mensajero nocturno para poder estar con los niños durante el día. Aprendió a hacer trenzas, a preparar la comida, a calmar las crisis nocturnas y a contar cada centavo.

Había noches en las que lloraba en silencio en la cocina, con la cabeza apoyada en el fregadero lleno de platos. Había días en los que estaba seguro de que no podría con todo: un niño enfermo, otro con una reunión escolar, un tercero con fiebre… y todo eso en un solo día.

Pero no se rindió.

Se adaptó.

Han pasado diez años.

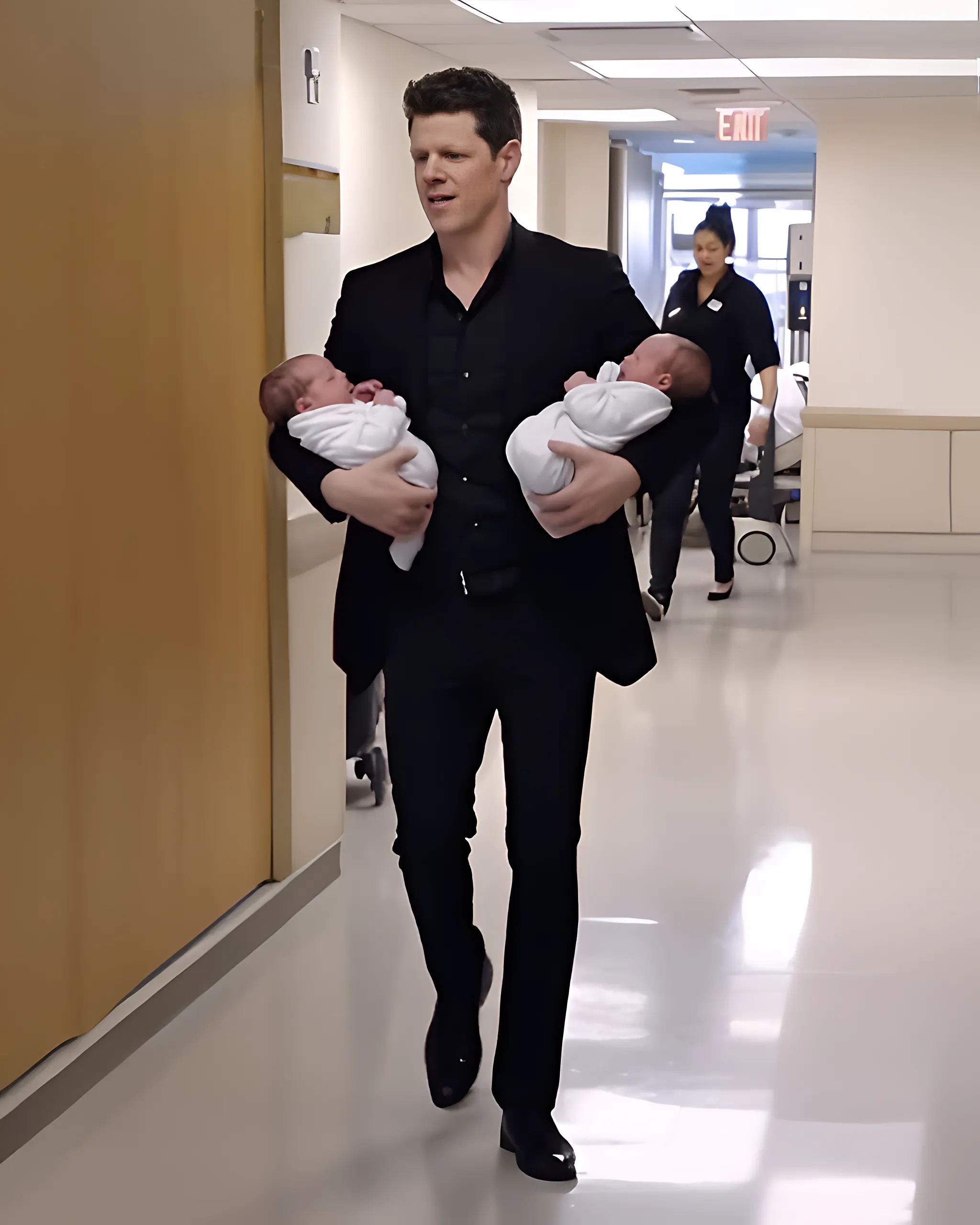

Ahora James estaba delante de su pequeña casa, bañada por el sol, con pantalones cortos cargo y una camiseta con dinosaurios, no por moda, sino porque a los gemelos les encantaba. Se había dejado crecer la barba, espesa, con las primeras canas. Sus manos se habían vuelto fuertes de llevar infinitas bolsas de la compra, mochilas escolares y niños somnolientos en brazos.

A su alrededor, sus cinco hijos reían mientras posaban para la foto:

Lily, de dieciséis años, vivaz y decidida, con una mochila llena de insignias de física.

Zoe, de catorce años, una artista tranquila, con las manos siempre manchadas de pintura.

Los gemelos, Mason y Mia, de diez años, inseparables.

Y la pequeña Emma, a la que Sarah había cogido en brazos solo una vez antes de marcharse, ahora era una niña vivaz de seis años que saltaba entre sus hermanos y hermanas como un rayo de sol.

Se disponían a emprender su tradicional excursión primaveral. James había estado ahorrando para ella durante todo el año.

Y entonces entró en el patio un coche negro.

Era ella.

Sara salió con gafas de sol y el pelo perfectamente peinado. No parecía haber envejecido ni un solo día, como si simplemente se hubiera tomado diez años de vacaciones.

James se tensó.

Los niños miraban a la desconocida con perplejidad.

Solo Lily la reconoció, a duras penas.

—¿Mamá? —dijo con incertidumbre.

Sara se quitó las gafas. Su voz temblaba: —Hola… niños. Hola, James.

James dio un paso adelante, protegiendo a los niños con su cuerpo. —¿Qué haces aquí?

—He vuelto para verlos —respondió ella con los ojos húmedos—. Os echaba de menos… a todos.

James miró a los gemelos, que se acurrucaban a sus pies.

Emma resopló irritada: —Papá, ¿quién es ella?

Sarah se estremeció.

James se inclinó y abrazó a su hija. —Es… alguien del pasado.

—¿Podemos hablar? —preguntó Sarah—. ¿A solas?

Él la llevó a un lado.

—Sé que no merezco nada —confesó ella—. Cometí un terrible error. Pensé que sería más feliz, pero no ha sido así. Creía que, al marcharme, encontraría la libertad, pero solo he encontrado la soledad.

James la miró directamente a los ojos. —Has abandonado a cinco hijos. Te supliqué que te quedaras. Yo no tenía libertad para marcharme. Tenía que sobrevivir.

—Lo sé —suspiró ella—. Pero quiero arreglarlo todo.

—No puedes arreglar lo que has destrozado —dijo él con calma, pero con firmeza—. Ya no están destrozados. Son fuertes. Lo hemos construido todo de nuevo, partiendo de cero.

—Quiero formar parte de sus vidas.

James se volvió hacia sus hijos, su familia, su propósito, su prueba.

—Tienes que ganártelo —dijo él—. Paso a paso. Con cuidado. Y solo si ellos mismos lo desean.

Ella asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas.

Lily se acercó a los niños y cruzó los brazos.

— ¿Y ahora qué?

James le puso la mano en el hombro.

— Ahora… seguimos adelante. Paso a paso.

Sara se inclinó hacia Emma, que la miraba con curiosidad.

— Eres buena —dijo Emma. — Pero yo ya tengo una madre. Es mi hermana mayor, Zoe.

Los ojos de Zoe se abrieron como platos y el corazón de Sarah volvió a encogerse dolorosamente.

James guardó silencio, sin saber qué les deparaba el futuro, pero estaba seguro de una cosa:

había criado a cinco personas maravillosas.

Y pasara lo que pasara, ya había ganado.

Las semanas siguientes fueron como caminar por la cuerda floja sobre el abismo de diez años de silencio.

Sara volvió a aparecer, al principio solo los sábados, por invitación cautelosa de James. Los niños no la llamaban «mamá». No sabían cómo hacerlo. Para ellos era «Sara», una desconocida con una sonrisa dolorosamente familiar y una voz insegura.

Traía regalos, demasiados y demasiado caros. Tabletas, zapatillas deportivas, un telescopio para Zoe, libros para Lily. Pero los niños no necesitaban cosas. Necesitaban respuestas.

Y Sara no tenía las respuestas correctas.

James la observaba desde la cocina mientras intentaba dibujar con Emma en la mesa del patio, pero la pequeña volvía con él cada pocos minutos.

«Es buena», susurraba Emma. «Pero no sabe hacerme trenzas como Zoe».

Zoe sonreía con orgullo.

«Porque papá me enseñó a hacerlo».

Sara parpadeó, otro doloroso recordatorio de lo que se había perdido.

Una vez, James la encontró sola en la sala de estar, con los ojos llorosos.

«No confían en mí», susurró ella.

—No tienen por qué hacerlo —respondió James—. Todavía no.

Ella asintió lentamente, aceptándolo.

—Eres mejor padre de lo que yo jamás fui.

James se apoyó en el respaldo de la silla.

—No soy el mejor. Simplemente me quedé. No tuve otra opción que huir.

Ella se quedó pensativa.

—¿Me odias?

Él guardó silencio durante un largo rato.

—Antes, sí. Durante mucho tiempo. Pero ese odio… se convirtió en decepción. ¿Y ahora? Ahora solo quiero protegerlos de un nuevo dolor. Y eso te incluye a ti.

Sara bajó la mirada hacia sus manos.

— No quiero quitarte nada. Sé que perdí el derecho a ser su madre cuando me fui.

James se inclinó hacia ella.

— Entonces, ¿por qué has vuelto?

Sara le devolvió la mirada, llena de dolor y algo más: arrepentimiento.

— Porque he cambiado. He tenido diez años de silencio para escuchar todo lo que antes no entendía. Pensaba que me marchaba para encontrarme a mí misma, pero descubrí que solo era un eco. Una vida sin sentido. Y cada vez que buscaba el amor, lo comparaba con lo que había dejado atrás. Solo comprendí el valor de lo que tenía cuando lo perdí.

James le permitió desahogarse en silencio. No estaba obligado a concederle su perdón, pero lo hizo por el bien de los niños.

—Entonces demuéstrales que lo sientes —le dijo—. No con regalos, sino con constancia.

En los meses siguientes, Sarah empezó poco a poco.

Acompañaba a los niños al colegio, iba a los partidos de fútbol de los gemelos. Descubrió que a Emma le gustaban los bocadillos cortados en cuadraditos y qué canciones odiaba Mason. Asistió a las presentaciones científicas de Lily e incluso a la exposición de pinturas de Zoe en el centro cultural.

Y poco a poco, sin prisas, los muros comenzaron a resquebrajarse.

Una noche, Emma se acurrucó en sus brazos sin dudarlo.

—Hueles a flores —susurró.

Sara apenas pudo contener las lágrimas.

—¿Te gusta?

Emma asintió con la cabeza.

—¿Te quedarás conmigo en la noche de cine?

Sara cruzó la mirada con James al otro lado de la habitación y él asintió levemente con la cabeza.

Era un paso adelante.

Pero la pregunta seguía en el aire: ¿por qué había vuelto realmente?

Una noche, cuando los niños ya dormían, Sarah se encontró con James en la terraza. Las luciérnagas bailaban en la hierba y una ligera brisa llenaba el silencio.

—Me han ofrecido un trabajo en Chicago —dijo ella—. Es una gran oportunidad. Pero si me quedo, tendré que rechazarlo.

James se volvió hacia ella.

—¿Quieres quedarte?

Ella respiró hondo.

—Sí. Pero solo si realmente es mi elección.

James miró las estrellas.

—No volverás a la casa que dejaste. Ese capítulo está cerrado. Los niños han construido algo nuevo, y yo también.

—Lo sé —susurró ella.

—Quizás te perdonen, quizás incluso te quieran. Pero eso no significa que podamos volver a ser pareja.

Sara asintió.

—No digo eso.

Él la miró fijamente durante un largo rato.

—Pero creo que te estás convirtiendo en la madre que ellos se merecen. Y si estás dispuesta a recuperar cada pedacito de su confianza… encontraremos la manera.

Sara exhaló lentamente.

—Eso es todo lo que quiero.

Un año después.

La casa de los Carter estaba llena de vida: mochilas amontonadas en la entrada, zapatillas tiradas en el porche, olor a espagueti en el aire. El nuevo cuadro de Zoe colgaba sobre el sofá y James ayudaba a Mason a montar una maqueta de un volcán.

Sara entró con una bandeja de galletas.

— Recién salidas del horno. Esta vez sin pasas, Mason.

— ¡YUJU! —exclamó Mason.

Emma tiró de la camiseta de Sara.

— ¿Podemos terminar la guirnalda de flores más tarde?

Sara sonrió.

— Por supuesto.

Lily los observaba desde la sombra del pasillo, con los brazos cruzados.

—Te quedaste —dijo.

—Te lo prometí.

—Eso no borra nada. Pero… lo estás haciendo bien.

Era lo más parecido al perdón que Lily podía ofrecer, y Sarah sabía lo valioso que era.

Más tarde esa noche, James estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo Sarah leía un cuento a Emma en el sofá, con los gemelos acurrucados a sus lados.

—Ha cambiado —susurró Lily, acercándose a él.

—Y tú también —respondió James—. Todos hemos cambiado.

Él sonrió y le puso la mano en el hombro.

—He criado a cinco hijos maravillosos —dijo—. Pero ahora no se trata solo de sobrevivir. Ahora es un camino hacia la curación.

Y, por primera vez en mucho tiempo, la casa volvía a parecer completa: no porque todo hubiera vuelto a ser como antes, sino porque cada uno de ellos se había convertido en algo nuevo.

Algo más fuerte.